Parcours patrimonial - Découvrez notre histoire!

-

Découvrez notre histoire!

Panneau Découvrez notre histoire!

Circuit patrimonial : Le patrimoine de Saint-Esprit : Notre héritage, notre avenir

Nous vous invitons à découvrir Saint-Esprit, une municipalité de 2300 habitants au cœur de la MRC de Montcalm dans Lanaudière.

Les premiers colons s’installèrent vers 1784 sur les terres de la seigneurie de L'Assomption, propriété de Satrimonial : Le pieur Roch de St-Ours. Le 7 juillet 1794, 138 habitants apposent leur X près de leurs noms dans une requête destinée à l’Évêque de Québec, afin d’obtenir le droit de construire une maison presbytère pour loger le prêtre qui vient les desservir. C’est en 1808 que la paroisse fut érigée, mais l'érection civile ne fut réalisée qu’en 1835. De 1831 à 1838, la paroisse apparaissait sous trois appellations différentes dans les registres paroissiaux, soient St-Ours du Saint-Esprit, Saint-Esprit ou bien, St-Ours du Grand Saint-Esprit. Ce n’est qu’en 1838 que le nom paroisse Saint-Esprit fut officialisé par l’Évêque de Montréal.

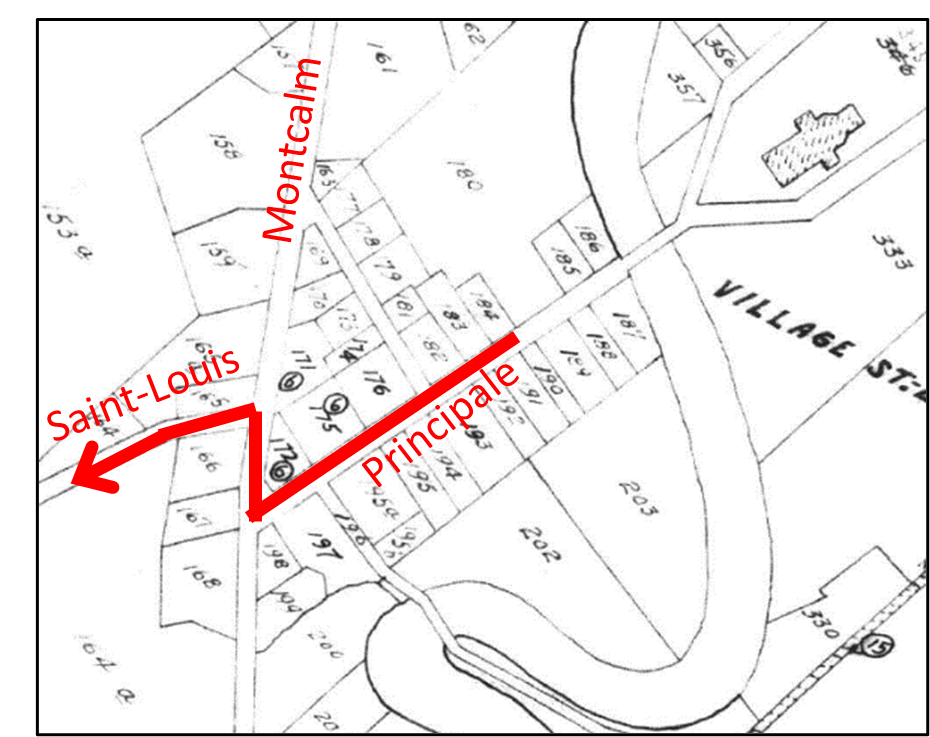

Contrairement aux autres villages de la région organisés de façon principalement rectiligne, le noyau villageois s'est consolidé sous la forme d'un petit bourg d'inspiration française. Ainsi, Saint-Esprit possède plusieurs bâtiments patrimoniaux de grande valeur et cette organisation spatiale en forme de bourg lui procure un attrait unique dans la région. Un article du journal La Patrie de Montréal en 1898 décrit Saint-Esprit ainsi: « Construit de chaque côté de la petite rivière qui porte son nom, le village de Saint-Esprit est aussi remarquable par la beauté de son site, la richesse et l’élégance de ses constructions que la disposition et la propreté de ses rues. Tout, ici, respire l’aisance et la tranquillité des campagnes riches. » Cette richesse de l’époque explique la grande présence de maisons cossues. Lors de votre visite, vous serez à même de constater l’importance de cette richesse patrimoniale.

23 rue Grégoire École du village

Année 1901, Maison de style Georgien

Saint-Esprit possédait plusieurs écoles sur son territoire. En plus du couvent et des trois écoles de rang, l’école du village, réservée uniquement aux garçons, a ouvert ses portes en 1901. Originalement située près du presbytère, cette école fut ensuite déménagée à l’emplacement actuel.

En 1918 l’école devient mixte afin de répondre à la croissance de la population. Cette croissance démographique se poursuit et la petite école du village ne suffit plus. Elle ferme donc ses portes en 1953 lors de l’ouverture de la nouvelle École Dominique-Savio. Malgré les modifications apportées à l’enveloppe du bâtiment aux cours des dernières années, les proportions et plusieurs éléments architecturaux demeurent. Il serait possible de redonner à ce bâtiment son cachet d’origine.

26 rue Grégoire

Année 1906, Maison de style Boomtown

Cette maison Boomtown fut entièrement restaurée au début des années 2010. Les importants travaux ont permis de lui redonner son cachet d’origine. L’installation d’un revêtement de clin de bois horizontal et de portes de bois massif redonnent à cette maison une allure d’époque.

27 rue Grégoire

Année 1857, Maison de style québécoise

Cette maison à toit cintré à la base et de tôle pincée est un bel exemple de la maison typique québécoise. Dans un souci du détail, les nombreux travaux effectués dans les dernières années ont redonné vie à cette magnifique maison. L’installation d’un revêtement de planches à la verticale, de portes et fenêtres de bois à six carreaux, de chambranles ainsi que le choix des couleurs, sont tous en harmonie avec le style et l’époque de la maison.

81 rue Latendresse

Année 1941, Style Art and Craft

Malgré son jeune âge, cette magnifique maison de style Art and Craft est l’une des rares maisons de ce genre à Saint-Esprit. Superbement conservée, cette maison démontre bien que sans être centenaire, une maison peut représenter un intérêt patrimonial incontestable.

84 rue Latendresse

Année 1900, Style éclectisme

Son style est unique dans la municipalité. Sa porte arrondie et son toit de tôle, imitation tuile de terra-cotta, la distingue des autres maisons.

65 rue du Moulin (maison et moulin Dufresne)

Magnifique site en presqu’île où était situé le moulin Dufresne (moulin à moudre) construit en 1858 pour Médard Bouin, dit Dufresne. En 1925, on procède à la construction d’un 2e étage où s’effectuera le sciage et la transformation du bois en matériaux de construction et bois de finition. La force hydro-motrice alimente les deux fonctions du moulin qui fut en fonction jusqu’en 1976, puis démoli en 2014. La majorité du bois et des boiseries des maisons de Saint-Esprit proviennent de ce moulin. Le site fut également l’emplacement du 2e pont (privé) de Saint-Esprit, permettant de rejoindre le rang Rivière-Nord au début du siècle. La première maison du moulin construite vers 1858-1860 était de type québécois. Plus tard, elle fut scindée en deux maisons distinctes. Ces dernières sont toujours existantes et sont situées sur la rue Euclide.

15 - 19 rue des Écoles

Année 1929, Style Art and Craft

Typique des maisons d’après-guerre, cette maison s’inspire du courant Art and Craft. Ce type incarne le retour à la simplicité, au travail de l’artisan avant l’industrialisation et l’urbanisation. L’apparence demeure assez sobre et simple. Tout est dans le jeu des volumes des toits à faibles pentes munis d’une lucarne en chien-couché. La galerie, agrémentée de colonnes doriques et de consoles, le toit en tôle pincée et les nombreuses ouvertures ajoutent de la prestance à cette maison.

37 rue Principale

Année 1880, style second empire à mansarde

Récemment rénovée, cette maison retrouve son charme d’antan. À remarquer; le souci du détail apporté à la nouvelle toiture en tôle et à l’habillage des cheminées.

38 rue Principale

Année 1844, style québécois

Demeure du Docteur Elzéar Brouillette en 1880, elle fut également l’emplacement de la caisse populaire durant quelques années. Cette maison typiquement québécoise en pièce sur pièce possède un toit cintré en tôle pincée, ainsi qu’une lucarne en chien-assis. Les colonnes et les consoles sont d’origine. Cette maison possède également un revêtement extérieur singulier de bardeau d’amiante-ciment, unique en son genre dans la région. Ce composite d’amiante et de ciment Portland est apparu au début du 20e siècle.

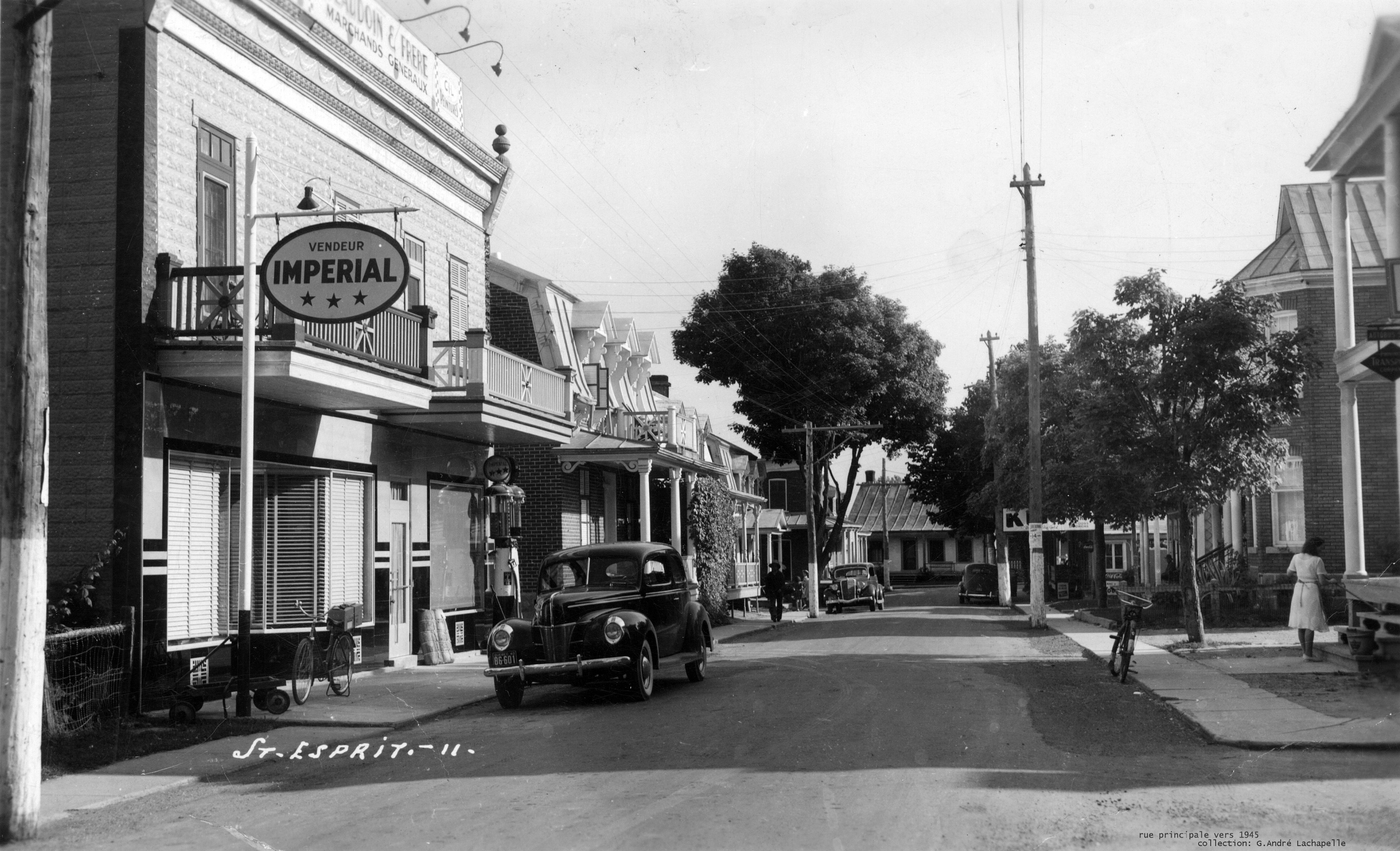

50 rue Principale (auberge/Hôtel Victoria)

Année 1938

Dès 1880, c’est l’auberge Perreault qui avait pignon sur rue à cet endroit. En 1938, un incendie rasa le bâtiment, mais l’Hôtel Victoria y fut immédiatement reconstruite. On y proposait des chambres, un restaurant et un bar/taverne. L’imposant bâtiment actuel fût un lieu de restauration. Les colonnes de galerie sont d’origine. Avec l’ancien magasin général Beaudoin et frères, qui était situé juste en face, l’hôtel Victoria était au cœur de la vie des résidents de Saint-Esprit.

52-54 rue Principale

Année 1926, Style Victorien

Cette demeure très bien conservée possède beaucoup d’éléments architecturaux typiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À l’intérieur, les murs, plafonds, les moulures faites de plâtre et les boiseries nombreuses donnent une prestance certaine à cette résidence. Notez que la fondation de pierre de taille piquée, la galerie de bois richement décorée, son toit de tôle pincée, ainsi que les vitraux présents dans les impostes des fenêtres et des portes démontrent bien l’aisance financière des propriétaires de l’époque. Cette maison est la deuxième construite à cet endroit, la première ayant été détruite par un incendie. Cette demeure a la particularité d’avoir une sœur jumelle à quelques adresses de distance, soit au 44 rue Principale.

55-57 rue Principale

Année 1921, Style Victorien

Construite par le notaire Joseph Ferdinand Daniel, cette Victorienne de brique rouge fut la résidence du docteur Émile Martinbeau au cours des années 40. Le détail de l’ornementation de la galerie de bois est typique de plusieurs maisons de Saint-Esprit. On retrouve ces mêmes éléments sur la structure de plusieurs résidences, dont sa voisine au 52-54 rue Principale. Il est fort raisonnable de penser que le même artisan réalisa les travaux de finition et d’ébénisterie sur ces maisons. La majorité des fenêtres sont d’origine, de même que le toit de tôle pincée et la fondation de moellon. À noter que cette maison partage un mur mitoyen avec la maison de gauche, ce qui est assez rare dans les villages en région.

60 rue Principale

Année 1913, Style Boomtown

Cette maison de style Boomtown fut construite par le notaire Joseph-Ferdinand Daniel afin d’y installer son étude de notaire et une filiale de la Banque Canadienne Nationale. Le notaire Daniel occupa plusieurs postes importants dans le milieu municipal et fut l’un des propriétaires de la Compagnie de tabac de Montcalm et directeur de la compagnie d’électricité Québec Southern Power Corporation. En 1940, un autre notaire prit la relève. Le notaire Jean Durand s’impliqua à la municipalité et à la commission scolaire de Saint-Esprit jusqu’en 1969. Il fut également député du comté de Montcalm et conseiller législatif. À noter les luminaires extérieurs d’origine, les larges linteaux de pierre, la fondation de pierre de taille, la rampe de fer forgé à l’étage et la présence d’une saillie sur la gauche du bâtiment qui était occupée à l’origine par une voute. À l’époque, un fronton richement décoré était également présent sur le toit.

64 rue Principale

Année inconnue, Style second empire à mansarde

Imposante demeure ayant été l’emplacement du bureau du docteur Joseph Lamarche vers 1904. Elle fut également le site de la banque provinciale et du bureau des Véhicules automobiles dans les années 50. Quoique ayant subi des modifications au fil des années, la volumétrie est restée la même et demeure un bel exemple cossu de ce style de bâtiment. En effet, le 2e étage est complet et non intégré dans la mansarde, ce qui donne beaucoup de hauteur et permettrait même l’aménagement d’un 3e étage.

88-90 rue Principale

Année 1916, Style Victorienne

Cette grande demeure de brique a su conserver au fil des années plusieurs éléments architecturaux originaux. À remarquer; les doubles fenêtres de bois à deux sections, les consoles de galerie, ainsi que le toit en tôle pincée d’origine.

26 rue Montcalm

Année inconnue, style second empire à mansarde

Toiture à mansarde à quatre versants cintrés en tôle à baguette. La toiture de la galerie est faite de tôle pincée.

29 rue Montcalm

Année 1900, style second empire à mansarde

Cette maison de brique, également à mansarde quatre versants droits, conserve encore aujourd’hui plusieurs éléments architecturaux d’origine. À remarquer; les consoles de galerie, les chambranles richement décorés des fenêtres de l’étage et les boiseries sous la corniche.

36 rue Montcalm

Année 1930, style vernaculaire américain

Abandonnée pendant plusieurs années, cette maison était dans un état avancé de détérioration lorsqu’elle fut rénovée dans les années 1990-2000. Les rénovations effectuées ont permis de conserver le style de la maison. À cet effet, la galerie et les colonnes doriques d’origine ont été sauvegardées.

42 rue Montcalm

Année inconnue, style québécois

Maison québécoise à toiture à l’anglaise. Les fenêtres, colonnes et chambranles sont d’origine.

50 rue Montcalm

Année 1905, style vernaculaire américain

Anciennement la résidence du curé Barette lorsqu’il prit sa retraite en 1937, cette maison fut entièrement rénovée au début des années 2010. Les propriétaires ont su garder et conserver le cachet de cette maison. En effet, les matériaux et les couleurs reflètent le style d’origine, et le toit de tôle pincée également.

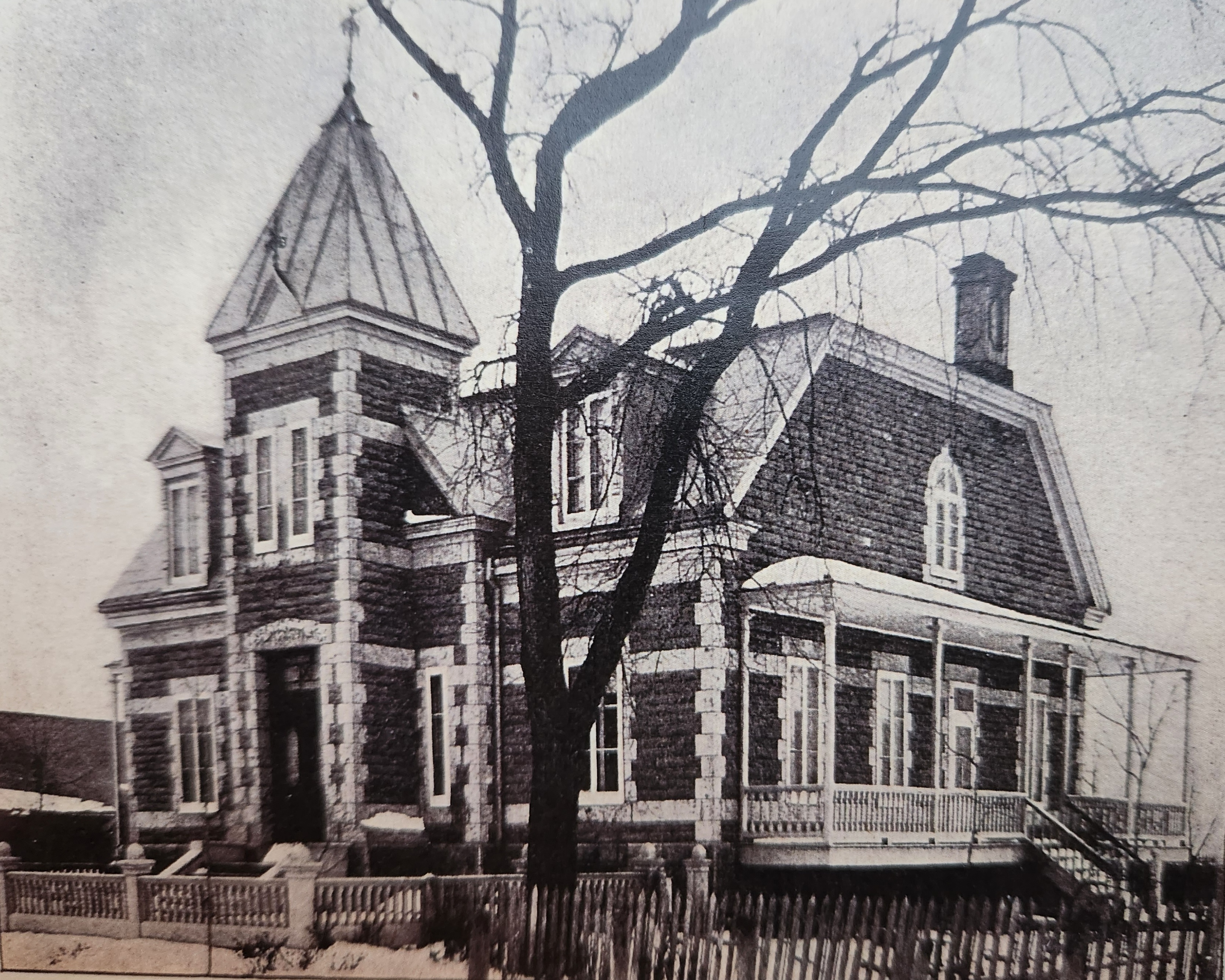

58 rue Montcalm

Année 1871, style Géorgien

Cette maison est l’une des rares maisons de style Géorgien à Saint-Esprit, les autres ayant disparues à la suite d’incendies. En 1887, le docteur Pierre-Julien-Léonidas Bissonnette en devint propriétaire. Ce dernier fut nommé Gouverneur du collège des médecins de la province du Québec en 1897 et député de Montcalm pour le parti libéral ensuite. Le cordonnier St-Yves, qui travailla à Saint-Esprit durant près de 40 ans, en sera également propriétaire.

59 rue Montcalm

Année 1908, style vernaculaire américain d’inspiration néo-Queen Ann

Cette maison possède sa toiture en tôle à la canadienne et son revêtement de bois d’origine. Le choix des couleurs et leurs proportions permettent de mettre en évidence les nombreux détails architecturaux de boiseries qui la recouvrent.

60 rue Montcalm

Année 1885, style victorien

Possédant un atelier de menuiserie très lucratif sur le terrain adjacent, Onésime Brouillette construisit cette luxueuse maison Victorienne. À remarquer; les nombreux détails de boiserie sur les chambranles, les corniches, les consoles, les pignons et la grille faîtière. Les fenêtres à battant sont d’origine.

66 rue Montcalm

Année 1905, style Boomtown d’influence victorienne

Avec son toit plat et sa tourelle, cette maison de brique de style Boomtown possède certains éléments d’inspiration victorienne. Les consoles, colonnes et plusieurs corbeaux de corniche sont toujours présents.

67 rue Montcalm

Année 1901, style victorien

Cette maison fut construite par Raphael Charbonneau, un riche commerçant. Il était propriétaire d’un magasin général et de l’aqueduc, du début du siècle jusqu’aux années 1960. Son fils, le dentiste Bruno Charbonneau demeura également dans cette maison. On remarque les traces d’une ancienne galerie couverte qui faisait toute la façade et le côté gauche de la maison.

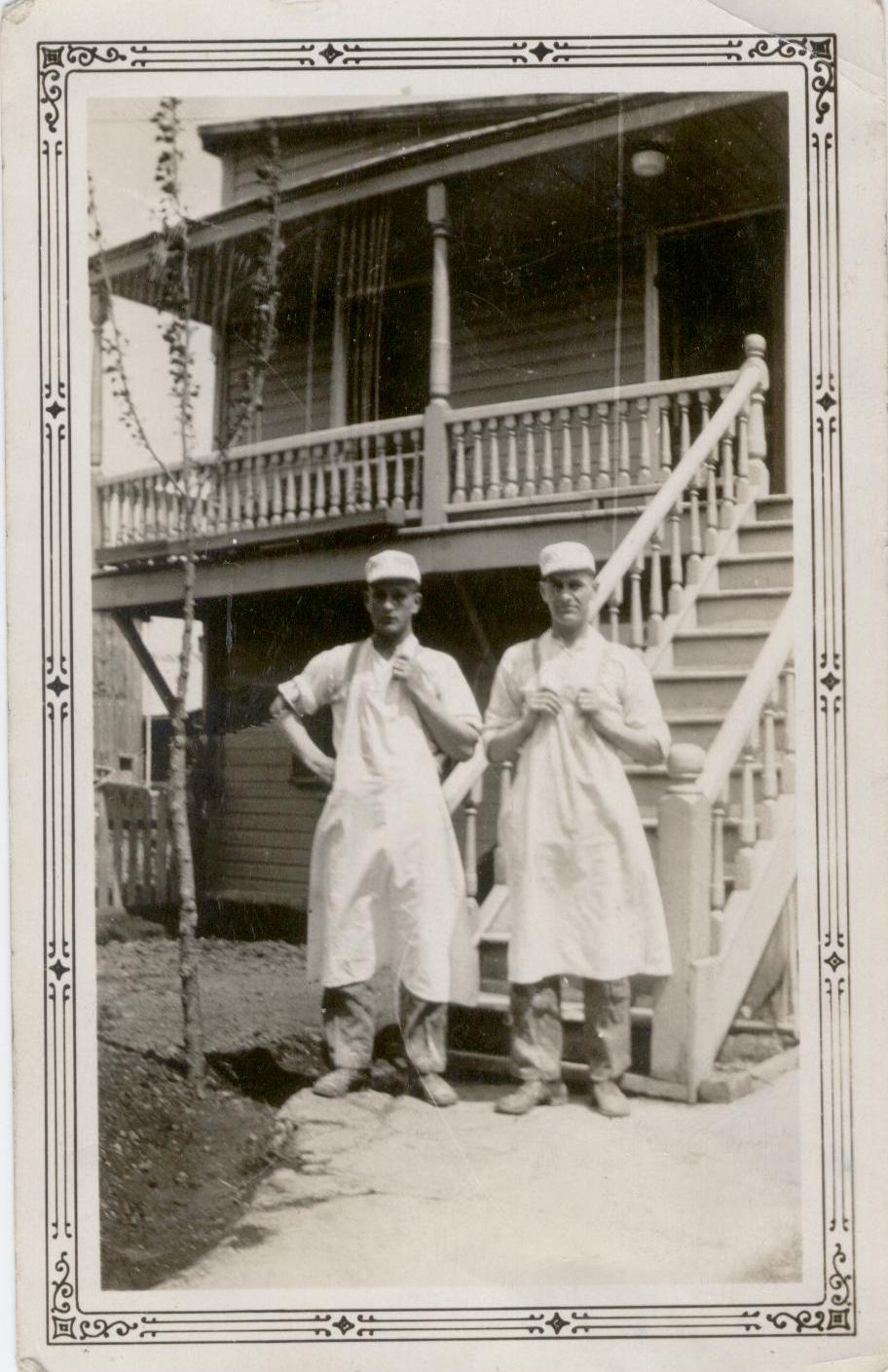

68 rue Montcalm

Construction 1900, style victorienne d’inspiration Queen-Ann

Cette imposante demeure Victorienne fut construite par Avila Lachapelle entre 1896 et 1900. Boulanger de profession, M. Lachapelle fut celui qui construisit et opéra la boulangerie de Saint-Esprit (four à pain en pierre) durant de longues années au 117 Montcalm, ce qui explique la présence des vestiges d’un tel four dans le sous-sol de cette maison. Avec ses grandes pièces et ses plafonds de plus de 10 pieds, l’intérieur a conservé ses caractéristiques d’origines telles que les murs de plâtres, les vasistas et les nombreuses moulures et portes ouvragées qui ornent les pièces de la maison. À l’extérieur, le choix des couleurs permet de mettre en valeur la mouluration détaillée des boiseries, corbeaux et caissons de la corniche. On remarque aussi les nombreux détails architecturaux des chambranles de fenêtre. Les éléments de l’immense galerie tels que les colonnes doriques sont d’origine. Fait intéressant : cette maison était la seule à posséder une toiture complète d’ardoise avec motifs, ce qui démontre bien l’aisance financière de son propriétaire à l’époque.

72 rue Montcalm

Année 1904, style Boomtown

Cette maison de brique a subi peu de changements au fil des années. Ses consoles, ses colonnes tournées, ses fenêtres de bois doubles (guillotine et battant), de même que ses corniches arquées sont d’origine.

85-93 rue Montcalm

Année 1925, style Boomtown d’inspiration victorienne

Avec son toit plat, sa tourelle et les détails architecturaux, cette maison combine deux styles, soit le Boomtown et le style victorien. Son immense parapet de brique avec motifs et ses impostes de fenêtres en vitraux lui donnent beaucoup de prestance. La galerie est richement décorée de boiseries. À noter que les détails architecturaux de la galerie sont les mêmes que plusieurs maisons de la rue Principale.

99 rue Montcalm

Année 1912, style victorien

Cette maison de brique fut construite par Achile Lamarche, prospère commerçant de bois et de grains. Le dentiste Bruno Charbonneau y installa son bureau pendant de nombreuses années (1934-1975) et le dentiste Michel Brisson prit la relève de 1978 à 2013. Cette maison a conservé ses éléments architecturaux d’origine. La galerie possède plusieurs boiseries décoratives et le détail des fenêtres de bois est très intéressant. La toiture de la tourelle, en tôle écailles de poisson, est spectaculaire. À noter l’imposte de tête de lion dans la brique.

103-105 rue Montcalm

Année 1912, style victorien

Grande maison victorienne de brique ayant abrité un comptoir de la caisse populaire. Cette maison appartient à la famille Rivest depuis ses débuts. Située sur un immense terrain, elle possède à l’arrière plusieurs bâtiments de ferme d’époque.

117 rue Montcalm

Année 1892, style second empire à mansarde

Cette maison fut l’emplacement de la boulangerie du village. Avila Lachapelle, boulanger, fit construire en 1897 un four à pain chauffé au bois, permettant de faire cuire le pain à l’ancienne. La boulangerie fut ouverte jusqu’en 1990, soit près de cent ans après sa construction. La galerie possède de l’ornementation et des motifs typiques que l’on retrouve sur plusieurs maisons de Saint-Esprit. L’immense four à pain est toujours présent dans la maison.

121 rue Montcalm

Année 1905, style Boomtown

Cette maison Boomtown possède quelques éléments associés au style second empire, dont le toit de la galerie du 2e étage fait en tôle écailles de poisson. Le revêtement extérieur est fait de tôle embossée, imitant la pierre de taille. La toiture est d’origine et faite en tôle à baguette. L’ornementation de la galerie et les poteaux tournés sont d’origine. Cette maison fut celle de Lionel Rochon, menuisier, qui possédait son atelier de bois à l’arrière. Ce dernier est toujours présent et est recouvert de son bardeau de cèdre d'origine. De nombreux éléments architecturaux des maisons de Saint-Esprit proviennent de l'atelier de Lionel. Monsieur Rochon fut également policier municipal de Saint-Esprit et mandataire du bureau des licences.

Saint-Esprit possède des centaines de maisons patrimoniales sur son territoire. Que ce soit lorsque vous parcourrez le circuit patrimonial de ce document ou lors d’une promenade dans le village ou dans les secteurs agricoles, nous vous invitons à porter attention à la richesse patrimoniale de Saint-Esprit. Vous y découvrirez des petits trésors!

Contenu et texte © Pascal Rochon

-

Histoire de Saint-Esprit en 12 capsules

CAPSULE # 1

Le développement de la côte du Saint-Esprit et origine de la seigneurie de Lachenaie, du fief Martel et du fief de Bailleul (1647-1775)

La seigneurie de Lachenaie et les fiefs Martel et de Bailleul

L’histoire de la municipalité de Saint-Esprit remonte au milieu du XVIIIe siècle. Connue à cette époque sous le nom de la côte du Saint-Esprit, plusieurs éléments sont à prendre en considération afin de permettre une meilleure compréhension de cette période fondatrice. Tout d’abord, le territoire actuel de Saint-Esprit se situe dans ce qui était en 1750 la seigneurie de Lachenaie, le fief Martel et le fief de Bailleul. L’histoire de la seigneurie nommée Lachenaie débute le 11 mai 1670 [1], alors que Charles Aubert de La Chesnaye reçoit en donation de Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny la quasi-totalité de la seigneurie de Repentigny. Cette dernière avait jadis été concédée à Pierre Legardeur de Repentigny en 1647 [2]. Quant à la partie ayant demeuré aux Legardeur de Repentigny, il faut savoir que seule celle au sud de la rivière l’Assomption (où est l’actuelle ville de Repentigny) fut alors conservée. Au début du XVIIIe siècle, une nouvelle transformation de cet immense territoire eut lieu suite à l’achat en 1701 de la seigneurie de Lachenaie par Raymond Martel et Augustin Le Gardeur de Courtemanche [3]. Suite à sa mort accidentelle survenue en novembre 1708, Martel aura laissé à son fils Nicolas, en juillet 1707, une part de sa seigneurie (Lachenaie) en fief [4], il s’agirait ici du fief Martel. Quant au fief de Bailleul, celui-ci fut créé à même la seigneurie de Lachenaie pour son autre fils, Pierre Martel, en mars 1708 [5]. En 1715, Pierre Le Gardeur de Repentigny acquière la seigneurie de Lachenaie et les fiefs Martel et de Bailleul [6]. 35 ans plus tard, il, avec son épouse Agathe de Saint-Père, « …abandonnèrent… [7] » en séparant entre leurs enfants la seigneurie de Lachenaie, suivi plus tard des fiefs Martel et de Bailleul [8]. Un résultat important de ce partage est l’acquisition d’une imposante part de cette seigneurie par Pierre-Roch de Saint-Ours d’Eschaillons en 1765 [9]. Suite à cela, l’appellation seigneurie de Lachenaie sera accolée encore quelques années aux gens de la côte du Saint-Esprit, plusieurs contrats de bornage de terres dans la décennie 1770 en témoignent. Finalement, en plus d’une partie de la seigneurie de Lachenaie, Paul-Roch de Saint-Ours d’Eschaillons acquière les fiefs Martel et de Bailleul en 1765 [10]. Afin de permettre une meilleure compréhension de la division du territoire de la côte du Saint-Esprit, il faut savoir qu’une partie relève de la seigneurie de Lachenaie, une autre du fief Martel, et une autre du fief de Bailleul. Le lecteur peut situer ces trois territoires seigneuriaux grâce à ces repères actuels ; le village de Saint-Esprit est dans la seigneurie de Lachenaie, le ruisseau Saint-Esprit dans le fief Martel, et le Moulin bleu de la paroisse Saint-Roch-de-l’Achigan dans le fief de Bailleul.

La colonisation primitive de la seigneurie de Lachenaie et des fiefs Martel et de Bailleul (1647-1750)

La période couvrant les années 1647 et 1700 ne fut point favorable à un établissement massif de colons dans la seigneurie de Repentigny, tantôt Lachenaie, les guerres franco-iroquoises fréquentes sont un élément justifiant ce découragement. Jusqu’en 1701, peu de concessions sont ouvertes dans les terres de l’immense seigneurie, la population préférant sans doute la proximité avec les autres paroisses près du fleuve (dont Lachenaie (1683) et Repentigny (1669)). La grande paix de Montréal de 1701 apporte la possibilité aux colons d’ouvrir des concessions aux abords de la rivière l’Achigan, pour ne nommer que celle-ci, déclenchant alors le développement tant espéré de la seigneurie de Lachenaie en sa partie septentrionale. Par exemple, des colons forment, autour des années 1750, une communauté aux alentours de l’actuelle paroisse de l’Épiphanie, alors connue sous le nom de l’Achigan [11]. Le nord, situé au-delà du grand coteau de l’Épiphanie, est encore peu connu, quoique certaines concessions existent près de la rivière l’Achigan en amont du lieudit de l’Achigan. Des entreprises d’exploration sont donc lancées dans le fond de la seigneurie afin d’établir de futurs colons [12]. C’est ainsi qu’entrent en scène deux nouveaux territoires, La Chute de l’Achigan (Saint-Roch-de-l’Achigan) et la côte du Saint-Esprit (Saint-Esprit).

Causes du développement de Saint-Esprit (1740-1775)

Au cours des années 1740-50, des expéditions sont effectuées aux bords de la rivière Saint-Esprit afin d’y établir des colons. Des premières concessions sont attribuées principalement comme monnaie d’échange ou bien « … utilisées comme terres à bois… [13] ». La richesse des terres est l’élément qui motiva les premiers défricheurs à s’installer, ceux-ci arrivent surtout après la cession de la Nouvelle-France aux Britanniques en 1763. Ce sont alors principalement des jeunes hommes qui s’établissent en vue d’y faire vivre une famille [14]. Malgré un sol fertile, la fin des années 1760 montre que peu de personnes résident en permanence à la côte du Saint-Esprit. De plus, la colonisation en cet endroit n’aurait pu se faire aussi aisément sans celle qui se faisait en même temps à La Chute (Saint-Roch-de-l’Achigan). Cette colonisation simultanée eut pour principale conséquence de favoriser l’établissement de réseaux de parenté. Il faut savoir que les colons du fond de la seigneurie de Lachenaie ne forment pas encore des communautés indépendantes, les terres de la côte du Saint-Esprit et de La Chute sont dans les années 1740-1787 un démembrement de la paroisse de Saint-Pierre du Portage (l’Assomption) [15]. En effet, ces deux territoires d’arrière seigneurie n’en forment qu’un seul. Ce lien demeura bien des années entre Saint-Pierre du Portage et Saint-Esprit, mais la cohésion entre La Chute et la côte du Saint-Esprit ne demeura pas aussi longtemps. Bien vite, ces deux emplacements voulurent se séparer l’un de l’autre afin de former des paroisses distinctes. Mais avant cela, il fallut bien que ces gens s’établissent au Saint-Esprit.

Prochainement, il sera question de leurs premiers habitats. De plus, l’heure est à l’ouverture des concessions, et non à former une communauté distincte. Par contre, cela ne tardera pas. Il sera question de tout cela dans la chronique à venir.

CAPSULE # 2

Le développement de la côte du Saint-Esprit (1750-1775)

Les premières cabanes (1750-1775)

Les premiers colons résidant à la côte du Saint-Esprit habitent dans des habitats sommaires et temporaires. En effet, ils construisent eux-mêmes leur petite cabane, en attendant l’éventuel habitat permanent mieux bâti. Contrairement à la pensée populaire, ces petites habitations ne sont pas toujours faites en bois rond, mais pouvaient être également en bois équarri ou bien refendu. Quant à leur aspect, il faut savoir que deux manières de construire se démarquent, la première est en pièce sur pièce à l’horizontale et la seconde est de pieux en terre à la verticale. Les toitures de ces cabanes sont en appentis ou bien à deux versants peu pentus. L’intérieur se résume à une seule pièce à même le sol, garnie de peu de meubles (dont un coffre), un foyer de pierre permettait de réchauffer la pièce [16]. Ce dernier pouvait être central, ou bien sur un des murs pignons. La pérennité de ces premiers témoins architecturaux sur le territoire de Saint-Esprit n’était pas faite pour durer; l’absence de fondation, la précarité de la construction ou bien le recyclage postérieur en bâtiment agricole auront eu raison de leur destruction à moyen terme. Ces cabanes sont érigées dans une clairière ouverte par le colon lors de son arrivée sur la terre. Elles sont le plus souvent construites près des cours d’eau, cela pour favoriser le transport humain et l’approvisionnement en eau. À une époque où les chemins carrossables sont presque inexistants, il faut trouver un moyen rapide de locomotion. Le canot est donc prisé, il permet aux habitants du Saint-Esprit de se visiter « … sur de courtes distances… [17] ». Tout de même, les chemins suivant la rivière ne tardèrent pas à s’ouvrir, les colons ayant alors la responsabilité de les faire [18]. L’heure est donc à l’ouverture des concessions, et non de former une communauté distincte. Par contre, cela ne tardera pas. Il en sera question dans une prochaine chronique

CAPSULE # 3

Le développement de Saint-Esprit et les revendications de ses habitants pour en faire une paroisse (1775-1800).

L’éloignement géographique avec les autres paroisses; les conséquences

À l’aube des années 1780, les gens de la côte du Saint-Esprit sont de plus en plus désireux de fonder leur paroisse. En effet, ils sont à cette époque contraints de se déplacer sur de grandes distances lorsque vient le temps des offices religieux. À cette période, les gens les plus près de la nouvelle paroisse de Saint-Jacques-de-la-Nouvelle-Acadie se rendent à son presbytère-chapelle, d’autres vont à l’église de L’Assomption [19]. De plus, les marchands à cette époque sont surtout à L’Assomption, plusieurs des colons de la côte du Saint-Esprit y effectuent alors leurs achats [20]. Cet éloignement géographique important créera alors le besoin de fonder une paroisse, cela afin d’avoir une église et des marchands à proximité.

Une paroisse à faire; la côte du Saint-Esprit vs La Chute (Saint-Roch-de-l’Achigan) (1775-1787)

Le seigneur Paul-Roch de Saint-Ours a un dessein bien précis en ce début des années 1780, soit celui de faire sa paroisse autour de son domaine seigneurial à La Chute. Par contre, son projet suscita des réactions négatives chez les gens du Saint-Esprit, ces derniers veulent plutôt s’établir près du ruisseau de la Fourche (aujourd’hui ruisseau Saint-Esprit). Cela remonte aux années 1770 alors que le seigneur Roch de Saint-Ours leur demanda de contribuer à la construction de sa future église dans son domaine, endroit où est son moulin banal à farine [21] datant de 1771. L’éloignement est donc l’élément clé justifiant le refus et le mécontentement ressentis par les gens du Saint-Esprit, ils ne consentiront pas à « …fournir [des matériaux] attendu la trop [grande] distance… [22] ». En 1787, Paul-Roch de Saint-Ours fonde la paroisse de de Saint-Roch (Saint-Roch-de-l’Achigan) près de son domaine [23]. Cela représente alors une demie victoire pour les gens du Saint-Esprit, ils auront désormais une église plus près, mais le facteur de l’éloignement demeure tout de même présent. La venue des années 1790 sera décisive quant au sort du territoire du Saint-Esprit, de par l’arrivée de nouveaux colons, en partie causée par les « …réseaux de parenté… [24] ». Ce poids démographique jouera en la faveur des habitants devant le seigneur Paul-Roch de Saint-Ours et l’évêque de Québec.

Portrait d’une communauté en devenir (1790-1797)

Depuis 1787, la côte du Saint-Esprit est une concession de la nouvelle paroisse de Saint-Roch, elle sera désormais connue sous le titre de concession du Grand Saint-Esprit. Tel que mentionné précédemment, les réseaux de parenté ont amené de nouvelles familles au Saint-Esprit. Parmi eux, nommons les Colin, Laperche dit Saint-Jean, Martineau, Perreault, Rivet et Vézina [25]. Elles s’ajoutent aux nombreuses autres retrouvées sur le territoire depuis près de 20 ans. La saturation démographique des vieilles paroisses de Québec représente un des éléments justifiant la colonisation en la concession du Grand Saint-Esprit [26]. Cet essor démographique, ainsi que le territoire trop vaste de la paroisse de Saint-Roch, demandèrent alors la venue d’un capitaine de milice en la concession [27]. C’est alors qu’entre en scène le capitaine Étienne Turgeon, figure importante quant à la fondation de la future paroisse à venir. Il contribua à la requête de 1794 adressée à l’évêque de Québec, laquelle demande la « …création d’une paroisse en bonne et due forme […] et la construction d’un presbytère [28] ».

En route vers la fondation de la paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1797-1800)

En 1797, un moulin à scie existe dans la partie de la seigneurie de l’Assomption (anciennement seigneurie de Lachenaie) [29]. Ce moulin est le second connu de la paroisse de Saint-Roch, un autre ayant été également construit dans un méandre de la rivière Saint-Esprit en 1781 [30]. Un plan de la paroisse en devenir est également tracé en 1797 par un arpenteur l’ayant fait pour Monsieur de Saint-Ours [31]. Le plan démontre que Paul-Roch de Saint-Ours est alors intéressé à faire du Grand Saint-Esprit une paroisse distincte [32]. Les principaux chemins imaginés y sont dessinés (ils ressemblent beaucoup à ceux retrouvés actuellement) et commencent même à être ouverts physiquement durant les deux dernières années du XVIIIe siècle. La contribution de certains colons ne peut-être passée sous silence, plusieurs d’entre eux ayant vendu des chemins afin de créer un réseau routier adéquat pour la future paroisse [33]. Ces ouvrages routiers ont été grandement menés par le capitaine Turgeon [34], cela en vue d’offrir de meilleurs déplacements dans la concession. Avant la venue de ces nouvelles routes, la rivière et certains petits chemins de fortune furent alors les seules voies de transport offertes.

Isolée dans les années 1770-1780, la côte du Saint-Esprit, ensuite concession du Grand Saint-Esprit, se développa dans les années 1790, favorisée par certains éléments importants. En effet, forte d’un capitaine de milice actif et influent, de moulins à proximité et d’un réseau routier amélioré, ce n’est alors qu’une question de temps avant la naissance officielle la future paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit. Les évènements vont donc s’enchaîner rapidement, permettant la construction d’une église en pierre et la fondation officielle tant attendue de la paroisse avant la fin des années 1810.

CAPSULE # 4

La première église de Saint-Esprit (1803-1901) : Regard sur son influence quant à la naissance de la paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1800-1808)

Brève histoire entourant la construction de la première église (1780-1800)

Les premières années du XIXe siècle furent charnières au Grand Saint-Esprit. En effet, une église en pierre est construite en peu de temps, suivie de près par la fondation de la paroisse. Ce tourbillon d’événements a des racines au XVIIIe siècle. En effet, la question de l’église à bâtir vers 1780 devient de plus en plus sérieuse au début des années 1790. En 1794, les colons, appuyés par le capitaine Étienne Turgeon et Monsieur de Saint-Ours, envoient une requête à l’évêque de Québec, Mgr. Hubert. Ils lui demandent de permettre la construction d’une église et d’avoir un prêtre résidant [35]. Faute de certains éléments qui ont été en défaveur des colons du Grand Saint-Esprit, leur requête fut rejetée. Une seconde tentative est menée en 1797, encore sans succès [36]. Quatre ans plus tard, soit en 1801, l’accord est enfin donné par Mgr. Denault [37]. L’église peut être construite.

La construction de la première église (1800-1806)

La répartition des matériaux nécessaires et l’estimation des coûts de la construction commencèrent apparemment en septembre 1800 [38], ce malgré que le projet ne soit pas encore accepté par Mgr. Denault. Ces délibérations entre les nouveaux syndics et les habitants concernent la participation de ces derniers à la construction de leur future église. Le 16 octobre 1802, un contrat est passé devant le notaire Joseph-Édouard Faribault, soit celui du « Marchez de la Maconne de l’Eglise et Sachristy de la Nouvelle paroisse de St. Esprit [39] ». Ce marché fourni les dimensions de l’église à construire, soit environ 117 pieds de longueur, 45 pieds de largeur et près de 29 pieds de hauteur [40], le tout en mesures actuelles. Ce marché concerne le gros œuvre de maçonnerie. Les bâtisseurs doivent commencer les travaux le 15 juin 1803, et les compléter pour juillet 1804 [41].

C’est donc le 15 juin 1803 que doit, selon le marché d’octobre 1802, débuter la construction de l’église sur le terrain de l’église actuelle. La pierre nécessaire se trouve déjà, en grande partie, sur place depuis 1800 environ. Cette première partie des travaux, qui fait partie du gros œuvre, consiste à faire une excavation pour ensuite maçonner les larges fondations de l’église. D’une largeur variant de 4 pieds 3 pouces (pour presque tous les murs) à 5 pieds 3 pouces (pour le mur-pignon en façade) [42] , elles sont surmontées par les murs visibles dans l’église, lesquels murs en extérieur sont un peu plus minces à leur sommet [43]. Il est à propos d’évoquer la question des ouvertures (fenêtres et portes) qui doivent être pratiquées dans les murs. À la cave (endroit où seront déposées plus tard des sépultures), quelques soupiraux sont faits. Les murs de l’église, eux, ont dix grandes fenêtres [44]. Sur une photographie de l’église prise à la fin du XIXe, il y a en façade trois portes, dont la plus haute et large est au centre. Il se retrouve également une grande fenêtre haute au-dessus de la porte centrale, et icelle fenêtre est surmontée d’un oculus (œil de bœuf). Les emplacements de ces ouvertures seraient inchangés depuis le début des années 1800. À l’arrière, une sacristie doit être construite selon le marché de 1802, elle fait près de 25 pieds 6 pouces de largeur sur 29 pieds de longueur [45], mesures actuelles.

Les ouvrages succédant ceux de la maçonnerie concernent la charpente de l’église et de la sacristie, en plus des travaux sur les couvertures en bardeaux à faire. Ces ouvrages sont détaillés dans un marché de construction encore une fois passé devant le même notaire Faribault, le 2 février 1804 [46]. En résumé, le maître-charpentier engagé, Pierre Dufour dit Latour, doit faire la charpente des toitures et celle du clocher. De plus, il se doit de couvrir de bardeaux l’église et de recouvrir correctement le clocher en tôle, bardeaux et fer-blanc. Le temps alloué pour réaliser ces ouvrages importants s’échelonne du 1er mai 1804 au mois de septembre 1804. Fort heureusement, le Sieur Dufour dit Latour a déjà à sa disposition tous les bois de construction (bois équarris, planches, billots pour faire les bardeaux) [47]. Il ne lui faudra apporter que les clous, ferrures et autres nécessités pour compléter les ouvrages de charpenterie et de couverture [48]. En ce qui a trait à la menuiserie, les ouvrages extérieurs et intérieurs ont possiblement débuté simultanément ou peu après ceux de charpenterie, et ils se sont prolongés presque sans interruption pendant près de 20 ans.

La fondation de la nouvelle paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (3 janvier 1808)

En 1806, le seigneur Paul-Roch de Saint-Ours écrit que « … [les habitants du St. Esprit] […] ont réussi à faire une très belle église… [49] ». Elle est en forme de croix latine. Cette construction, bien qu’ayant engendré certains différents [50] entre les syndics et les habitants, aura sans doute tenu un rôle de premier plan quant à l’ouverture du livre de fabrique, le 12 décembre 1807 [51]. Cette ouverture eut lieu quelques jours après la consécration de l’église par le curé J. J. Raizenne [52]. C’est le 3 janvier 1808 que la paroisse de Saint-Ours-du- Grand-Saint-Esprit est fondée concrètement [53]. Tout de même, il n’y a toujours pas de curé résidant, ni de presbytère. Dans la prochaine capsule, le sujet gravitera autour des conditions de vie des habitants (soit de 1808 à 1820), et en quoi sont-elles différentes de celles des années 1770-1800.

CAPSULE # 5

Effets du développement territorial, matériel, socio-économique et social sur les habitants de la nouvelle paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1808-1820)

Rappel sur le développement territorial de la concession du Grand Saint-Esprit (1790-1808)

Au début des années 1790, les défrichements progressent dans la concession du Grand Saint-Esprit. Pour démontrer cela, il serait à propos de dresser le portrait fictif d’un colon, établi au Saint-Esprit depuis 1780. Dans ce scénario inventé, il est prospère et son entreprise de défrichement évolue d’une manière relativement rapide. Sa concession totale fait 60 arpents. Ce sont environ de deux à trois arpents par année qui sont mis en terre labourable [54], ce qui pourrait porter ce nombre à environ 22 arpents en 1791. Toujours en cette année 1791, le reste de sa terre est en bois debout, une réserve vitale pour bâtir son habitation, faire son bois de chauffage, etc. Au début de la période étudiée dans la présente capsule, soit 1808, ce fictif colon a complété le défrichement de sa terre, laissant toutefois une partie en bois debout. Enfin, le territoire de la concession du Grand Saint-Esprit connu le développement d’un réseau routier à la fin du XVIIIe siècle.

Bref portrait de la vie matérielle, socioéconomique et sociale dans la nouvelle paroisse de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit (1808-1820)

Le scénario fictif vu dans le précédent paragraphe montre bien que le colon possède désormais une terre à cultiver fertile, il se dirige alors vers la prospérité. Pour lui et bon nombre d’autres colons, les conditions de vie sur une terre vers 1808-1820 s’améliorent. Comme premier exemple de cela, de nombreuses maisons permanentes sont construites aux abords de la rivière Saint-Esprit durant cette période [55]. Elles suivent les nouveaux chemins récemment ouverts. Les familles voient donc sans doute leurs conditions de vie s’améliorer grâce à ces habitations, sûrement construites avec davantage de soin que les cabanes de colonisation temporaires.

Paul-Louis Martin, historien et ethnologue [56] québécois, écrivit que « …la grande maison rurale (de 77 mètres carrés et plus) surgit dans le paysage avec la maturité d'un terroir… [57] »

Il subsiste actuellement quelques demeures en pierre datant de cette période. Il est à propos de voir les caractéristiques principales de ces maisons. À l’extérieur, la volumétrie générale est plus imposante que les petites cabanes de colonisation. Le toit peut y être assez pentu, le carré principal quant à lui est plutôt bas. Il y a davantage d’ouvertures que sur les maisons temporaires (elles peuvent aussi être plus grandes), ce qui éclaire davantage l’espace intérieur. Ce dernier est assez spacieux, il pourrait être sans doute « …unicellulaire[…] ou à deux pièces, munie[…] ou non de quelques cabinets… [58] », un plan intérieur typique des maisons canadiennes au XVIIIe siècle [59]. Un mur de refente, pouvant être longitudinal ou transversal, sépare les pièces, il est généralement au centre ou presque du logis. Une ou deux cheminées de pierre (peu ou fortement massives) chauffent l’intérieur. Le grenier est inhabité, il ne sert qu’à entreposer des grains ou bien des victuailles en hiver [60]. Pour payer ces maisons, certains habitants économisent au fil des ans l’argent recueilli de la vente des surplus de récoltes. Cela leur permet de « …faire appel plus fréquemment qu'auparavant à des artisans professionnels… [61] » pour construire leur maison. Certes, il est fort à parier que plusieurs habitants ont construit leur maison permanente eux-mêmes.

Comme second exemple, la place de la famille a contribué au développement territorial de la nouvelle paroisse. Comment? La réponse gravite autour des cellules familiales (parents et enfants), et de leur contribution aux travaux agricoles et de défrichement [62]. Le mariage est donc un élément fort pour le développement socioéconomique de la jeune paroisse. En effet, l’épouse apporte bestiaux, meubles, vaisselle [63], « …sa pleine et entière participation aux travaux de la terre… [64] », etc. Pour sa part, l’époux, lui, fournit entre autres un logis et une terre [65]. Au niveau économique, outre les surplus des récoltes vendus, des « …habitants-défricheurs… [66] » vont tirer profit de la vente du bois, bois se trouvant dans leur terre à bois. Ils vendent ces bois à des commerçants de l’Assomption, et ces derniers les « …revend[ent] ensuite aux Britanniques [67] ». Cela est une conséquence des guerres napoléoniennes (1799-1815) [68]. En effet, freinée par les blocus continentaux qui lui sont obligés dès 1806 par Napoléon, l’Angleterre ne peut plus aller quérir du bois en Europe [69]. La métropole britannique se tourne alors vers ses possessions de l’Amérique du Nord britannique pour s’approvisionner [70].

Comme dernier exemple, le développement social dans la décennie 1810 peut se faire remarquer entre autres par la volonté des colons d’affirmer une certaine cohésion communautaire. En 1811, plusieurs habitants font savoir à l’évêque de Québec, Jean Oliver, leur mécontentement à l’égard des syndics de l’église de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit [71]. Ils clament que les coûts importants pour payer l’église achevée sont élevés [72]. Près de 47 chefs de famille ont signé [73]. D’autres éléments qui renforcent le caractère communautaire se trouvent dans la foi et la ferveur catholique, elles ne manquent point à Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit. Vers 1810, les habitants attendent toujours leur prêtre résidant et un presbytère. En 1818, l’autorisation pour en bâtir un est enfin donnée [74], et l’année 1819 voit son premier curé résidant de la paroisse arriver, le curé Périnault [75]. Comme le veut l’usage, le presbytère dans les paroisses canadiennes catholiques de l’époque comporte certes le logement du curé, mais aussi une grande salle pour les habitants. Cet endroit fut un véritable lieu social, culturel et politique [76].

Vers 1820, Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit est un lieu qui se développe. De plus, des maisons mieux faites poussent un peu partout, dans lesquelles vivent des familles de plus en plus nombreuses, dont certaines connaissent une amélioration économique. De plus, un esprit communautaire est bien présent, en grande partie grâce à l’existence de l’église et du presbytère [77]. Dans la prochaine capsule, les années 1820-1841 seront à l’étude.

CAPSULE # 6

Les années 1820 à 1841 : Une période de changements

Une paroisse qui se démarque

Au début des années 1820, Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit est désormais un endroit qui témoigne son indépendance face aux paroisses avoisinantes. En effet, la venue du premier curé en 1819, soit le curé Périnault, facilite l’accès aux services religieux [78]. De plus, la construction d’un premier moulin à farine sur le territoire de Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit, vers 1819 [79], ne contraint plus la mouture des grains dans les paroisses limitrophes [80]. Au plan artistique, il y a la décoration intérieure de l’église, laquelle a débuté en 1820 par Joseph Pépin de Saint-Vincent-de-Paul [81] [82].

Une paroisse et son désir d’instruction publique

Depuis 1801, des tentatives sont entreprises au Bas-Canada pour instruire la jeunesse. Par contre, ce n’est qu’en 1829 que le premier système scolaire efficient est créé, soit les écoles de Syndics [83]. Il s’implante rapidement à Saint -Esprit. Un acteur de premier plan dans ce dossier sur l’instruction est le nouveau curé Charles-François Caron, arrivé dans la paroisse en 1827 [84]. Il est le président de l’assemblé des syndics scolaires, même si le rôle du clergé dans la gestion des écoles élémentaires est laissé aux laïcs depuis 1829 [85]. Une maison d’école au village (située près de l’église) ouvre à cette époque. Hélas, le nouveau curé Bellenger note en 1836 que la jeunesse peine à s’instruire [86], le « …rejet, en mai 1836, de la loi sur les écoles élémentaires [de 1829] [87] » n’aide pas. Pour clore le sujet de l’instruction dans la période étudiée, la maison d’école au village est désormais entretenue à même les fonds de la Fabrique dès 1841 [88].

Portrait de la paroisse de Saint-Esprit au début des années 1830

S’il est un sujet peu connu aujourd’hui, c’est bien celui la genèse du village de Saint-Esprit. Tout de même, la présence en 1831 de gens de métier, commerçants ou journaliers près de l’église laisse sous-entendre la présence d’un petit noyau villageois. Le recensement de 1831 montre qu’il y a 1889 habitants [89] dans la paroisse de Saint-Esprit, laquelle fut érigée canoniquement en 1830 [90]. Quant aux maisons, il y en a 319 habitées, 10 inhabitées et 7 en construction [91]. Les terres occupées par les cultivateurs se chiffrent à environ 13 500 arpents [92], et « …un peu plus de 9600 [arpents] sont déclarés comme cultivés [93] ». Au niveau de l’instruction, deux écoles élémentaires sont présentes sur le territoire [94]. Trois auberges sont à la disposition des habitants sur le territoire de Saint-Esprit [95]. En ce qui a trait aux principales industries, il y a deux moulins mus par l’eau, soit un à scier et un à moudre (vers 1819) [96].

Saint-Esprit et les Rébellions des Patriotes de 1837-1838

Depuis 1827, le parti Patriote gagne la sympathie de plusieurs Canadiens au Bas-Canada [97]. Lorsque éclatent les rébellions en novembre 1837, les paroisses de Saint -Esprit, de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Lin sont alors des lieux sympathiques à la cause des Patriotes [98]. Le notaire Louis Jannot à Saint-Esprit est considéré comme un « …agitateur… [99] » par le curé Bellenger [100]. Fort de tout cela, un nombre élevé de paroissiens est favorable aux idées des rebelles. Par contre, trois éléments vont progressivement instaurer un climat de neutralité face aux événements. En octobre 1837, un mandement rédigé par Monseigneur Lartigue est envoyé dans toutes les paroisses du Bas-Canada, celui-ci met en garde la population des dangers de la fièvre patriotique [101]. En décembre 1837, des nouvelles négatives concernant les défaites des Patriotes démoralisent plusieurs sympathisants à Saint-Esprit [102]. Durant la même période, le gouverneur du Bas-Canada fait passer dans la population une requête de soumission à la reine Victoria, cela afin de maîtriser le flot révolutionnaire [103]. En somme, la ferveur rebelle a donc diminué, mais certains habitants de Saint-Esprit demeurent récalcitrants. En exemple, un habitant de Saint-Esprit se leva de son banc d’église lors d’un office religieux en s’exclamant « …non, je ne la signerai pas [la requête de soumission à la reine Victoria] … [104] ».

Vers les années 1840: Entre traditions et modernité

Depuis 1835, la paroisse est officiellement reconnue civilement [105]. Elle se nomme alors paroisse de Saint-Esprit, et ce depuis 1829 [106]. En 1838, l’appellation Saint-Ours-du-Grand-Saint-Esprit est délaissée au profit de Saint-Esprit [107]. À l’aube des années 1840, le Bas-Canada est mal en point, l’économie ne s’est pas vraiment améliorée et la situation politique ne prend pas le tournant espéré par les Patriotes. Tout de même, la vie à Saint-Esprit n’a pas été si modifiée par les événements de 1837-38. L’importance de la religion est encore aussi présente. En exemple, la chute du clocher dans l’église, survenue le 24 juillet 1841, mobilise plusieurs habitants pour sa reconstruction [108]. Dans la prochaine capsule, il sera question de la moitié du siècle à Saint-Esprit (1841 à 1860).

CAPSULE # 7

La paroisse de Saint-Esprit au milieu du XIXe siècle : un bref aperçu (1841-1861)

Les années 1841-1861 ont été dans le Bas-Canada une période de grands changements. Les Insurrections de 1837-1838 et leur suite (le Rapport Durham entre autres) ont semé dans le Bas-Canada une incertitude quant à l’avenir des Canadiens français, tant au niveau économique que politique. En ce qui a trait à la vie des habitants de Saint-Esprit suite à cet évènement historique, celle-ci ne fut pas changée de façon drastique au cours des années 1841-1861. Ils continuent de vivre à l’intérieur d’une solide communauté, et dans laquelle la religion catholique et l’héritage francophone (la langue, la culture) dominent. Tout de même, il ne faut pas croire que le changement et le progrès se sont arrêtés aux limites de la paroisse. En exemple, la gestion administrative dans les campagnes francophones s’apparente de plus en plus à celle anglaise. Pour les territoires régis par les seigneurs, un chapitre va bientôt se tourner, la gestion seigneuriale des territoires provenant du régime français arrive bientôt à sa fin. Le milieu des années 1850 a vu l’abolition du régime seigneurial, plus précisément en 1854 [109]. Les années 1841-1861 à Saint-Esprit voient son territoire changer et sa population éprouvée par divers malaises. La présente capsule abordera ces sujets.

Mise en place d’une instance municipale à Saint-Esprit

Suite aux Rébellions de 1837-1838, l’Acte d’Union de 1841 créé la province du Canada (le Haut-Canada devient le Canada-Ouest et le Bas-Canada devient le Canada-Est) [110]. Plusieurs francophones voient alors dans cet acte une volonté dissimulée d’assimilation des Canadiens français dans la mer anglophone qui les entourent [111]. À Saint-Esprit, cela n’a pas tant d’incidence, il n’y a presque pas d’anglophones durant la période. La vie suit relativement le même cours que dans la précédente décennie, sauf peut-être pour certaines personnes ébranlées par les répercussions des Rébellions [112]. Par contre, un évènement majeur arrive dès 1841, soit la mise en place « … du premier régime municipal… [113] » dans la paroisse de Saint-Esprit. Cette nouveauté, alors déjà bien installée dans les États-Unis et l’Angleterre, ne fit pas le bonheur de certains habitants [114]. Certains sont encore trop « … ébranlé[s] par les tumultes politiques [115] » de 1837-38, ce nouveau système venant « … des autorités britanniques… [116] » est alors mal vu [117].

Crise économique, crise sanitaire et exode rural (émigration)

La situation économique de plusieurs habitants de Saint-Esprit n’est guère reluisante au début des années 1840. La pauvreté règne en maître dans plusieurs foyers de la paroisse, et de nombreuses familles de cultivateurs peinent à vendre leurs récoltes [118]. Afin de subvenir à leurs besoins essentiels, plusieurs d’entre elles s’en remettent à la vente des produits de l’érable, alors fortement populaire dans « … les marchés des villes… [119] ». Toutefois, cela n’est pas assez, et la situation économique prendra encore plusieurs années avant de se stabiliser. À la fin des années 1840, soit en 1849, un bref épisode de choléra prendra la vie de 11 personnes dans la paroisse [120]. Celui-ci a été causé par le passage d’immigrants irlandais en direction du canton de Rawdon [121]. En plus de la crise économique et sanitaire, un phénomène d’exode secoue les campagnes vers 1849, l’émigration dans les grandes villes [122]. Les États-Unis sont un lieu pour travailler qui en tentent plus d’un, les manufactures urbaines sont à la recherche de main d’œuvre [123]. Les conditions de plusieurs habitants de Saint-Esprit étant alors peu enviables, certains quittent pour améliorer leur sort [124]. Les difficultés de la vie ont parfois même entrainé chez certaines personnes un excès dans la consommation de liqueurs fortes [125]. Cela sera critiqué par le curé Charron dans les années 1840-50, car il y a alors plusieurs cas d’ivrognerie à Saint-Esprit. Ce dernier prend cela sérieusement, il va « … [favoriser] l’établissement de la tempérance dans la paroisse [126]». Au début des années 1860, l’ivrognerie est alors moins importante que dans les années 1840 [127].

Brève histoire entourant l’annexion de la côte Saint-Louis à la paroisse de Saint-Esprit

Lors des délibérations entourant l’érection canonique de la paroisse, soit vers 1829, plusieurs habitants de la Côte Saint-Louis désirent s’annexer entièrement à la paroisse de Saint-Esprit [128]. Ceux-ci font alors partis de la paroisse de Saint-Roch, et se jugent trop éloignés d’icelle [129]. C’est en grande partie pour cette raison qu’une annexion à la paroisse de Saint-Esprit est un choix judicieux [130]. Leur demande ne sera pas réalisée, et ce ne sera qu’en juin 1860 que le territoire de la Côte Saint-Louis fut officiellement transféré à Saint-Esprit [131]. Par contre, étant donné que le territoire de Saint-Esprit est devenu plus grand, il fut convenu de céder le lieu de la Petite Rivière à la paroisse de Sainte-Julienne [132].

Le début des années 1860

Au terme de la période, il est possible de noter certains faits dans la paroisse. Le recensement de 1861 vient démontrer qu’il y a environ dans la paroisse 221 maisons en bois et 30 en pierre [133]. Il faut aussi ajouter que vers 1858, un nouveau moulin à moudre fut construit près de l’église [134].

CAPSULE # 8

LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT : EN ROUTE VERS LA PROSPÉRITÉ? (1861-1881)

Les activités économiques et professionnelles dans la paroisse de Saint-Esprit

Durant la période étudiée, l’économie est bien importante et diversifiée. Une grande partie de la population vit de l’agriculture [135], alors que l’autre est plutôt composée d’artisans ou de notables. À cette époque, plusieurs secteurs d’activités fournissent divers services. Il est donc à propos de commencer par celui de l’agriculture. Alors que l’autosubsistance et l’autarcie tendent à disparaitre, la modernisation des techniques de culture et une plus grande commercialisation des produits agricoles prennent de plus en plus de place [136]. Les principaux clients des cultivateurs sont alors les grands marchés des villes, car les demandes alimentaires en zones urbaines sont importantes [137]. Quelle est donc la situation de l’agriculture au début de la période 1861-1881? Il faut savoir qu’une sécheresse a nui aux récoltes chez les habitants de Saint-Esprit en 1860, et dans plusieurs jardins d’habitants « …les vers et toutes espèces de vermines mang[ent] et détruis[ent] tout [138] ». Ces deux faits consignés dans le recensement de 1861 laissent voir un tableau peu reluisant de la situation agricole à Saint-Esprit. Par contre, le recenseur a également écrit que cela ne représente pas la situation ordinaire au Bas-Canada (Canada-Est). Dans les années 1870, la modernisation de l’agriculture a introduit le concept de spécialisation [139]. En exemple, plusieurs cultivateurs de Saint-Esprit vont accroître ou bien entamer la production commerciale de tabac à pipe vers 1875 [140]. En ce qui concerne les machines nouvelles qui facilitent l’agriculture, il est inscrit dans le recensement de 1871 que 23.5 machines à battre et 1 moissonneuse-batteuse sont employées à Saint-Esprit.

Les industries les plus importantes entre 1861 et 1881 sont des moulins activés par la force hydraulique. En 1861, Nicolas Bouin dit Dufresne ainsi que Charles Rivais opèrent chacun un moulin à moudre, et André Roy Audy opère un moulin à scie. Seul celui de M. Bouin dit Dufresne peut être localisé exactement, il fut jadis au cœur du village [141]. Dix ans plus tard, le recensement de 1871 démontre que deux servent à moudre et deux à scier. De ces quatre-là, le moins actif (un pour scier opéré par Cézaire Bélanger) n’a fonctionné qu’un mois et demi dans l’année 1871, contre douze mois pour celui de Médard Payette (celui-là sert à moudre).

Plusieurs marchands font des affaires dans la paroisse de Saint-Esprit entre 1861 et 1881. Il y a présence de quelques magasins en 1871, dont celui d’Aimé Riopelle, de Charles Dalpé, de Jean-Baptiste Archambault, d’Adélaïde Rivest et de Narcisse Tellier. Il est possible de trouver chez monsieur Riopelle « a (sic) peu près de tout : denrées alimentaires (farine, sucre, etc… (sic)), tissus, articles divers, ainsi que de la quincaillerie [142] ». Outre les magasins, il y a en 1871 une auberge dans le village, soit celle de Médard Payette (ce dernier opère également en 1871 le moulin à moudre au cœur du village) [143]. Cette auberge, devenue propriété de Jean-Baptiste Lebeau dit Marien aux alentours de 1877-78 [144], ferme ses « … portes […] au début de l’année 1880 [145]».

Il a dans la période un nombre important d’artisans dans la paroisse [146]. Il se trouve alors des boutiques de forgeron, de menuisier, de charpenterie, de voiturier, de cordonnerie, de tannerie et de ferblanterie. De plus, il ne faut oublier les quelques boulangeries sur le territoire. Il existe alors une diversité intéressante, témoin d’une prospérité qui s’installe peu à peu. Outre les artisans, les notables sont dans la paroisse de Saint-Esprit bien présents durant la période 1861-1881, ce qui lui confère une qualification de « ‘’paroisse aux professionnels’’ [147] ». Trois notaires professent simultanément en 1871, dont le plus âgé est Louis Jannot (il a professé de 1830 à 1874 [148]). Outre ces notaires, près de quatre médecins ont assuré la bonne santé des paroissiens [149].

Quelques éléments de la vie sociale et religieuse à Saint-Esprit

Le précédent paragraphe a fait l’éloge de l’activité économique et professionnelle à Saint-Esprit, mais il «… ne faut pas penser que tout le monde profit[e] de la prospérité… [150] » de la même manière. Plusieurs personnes durant l’époque 1861-1881 ne voient qu’une solution pour sortir de leur malaise économique, l’émigration, surtout dans certaines villes aux États-Unis où les manufactures offrent plusieurs emplois [151].

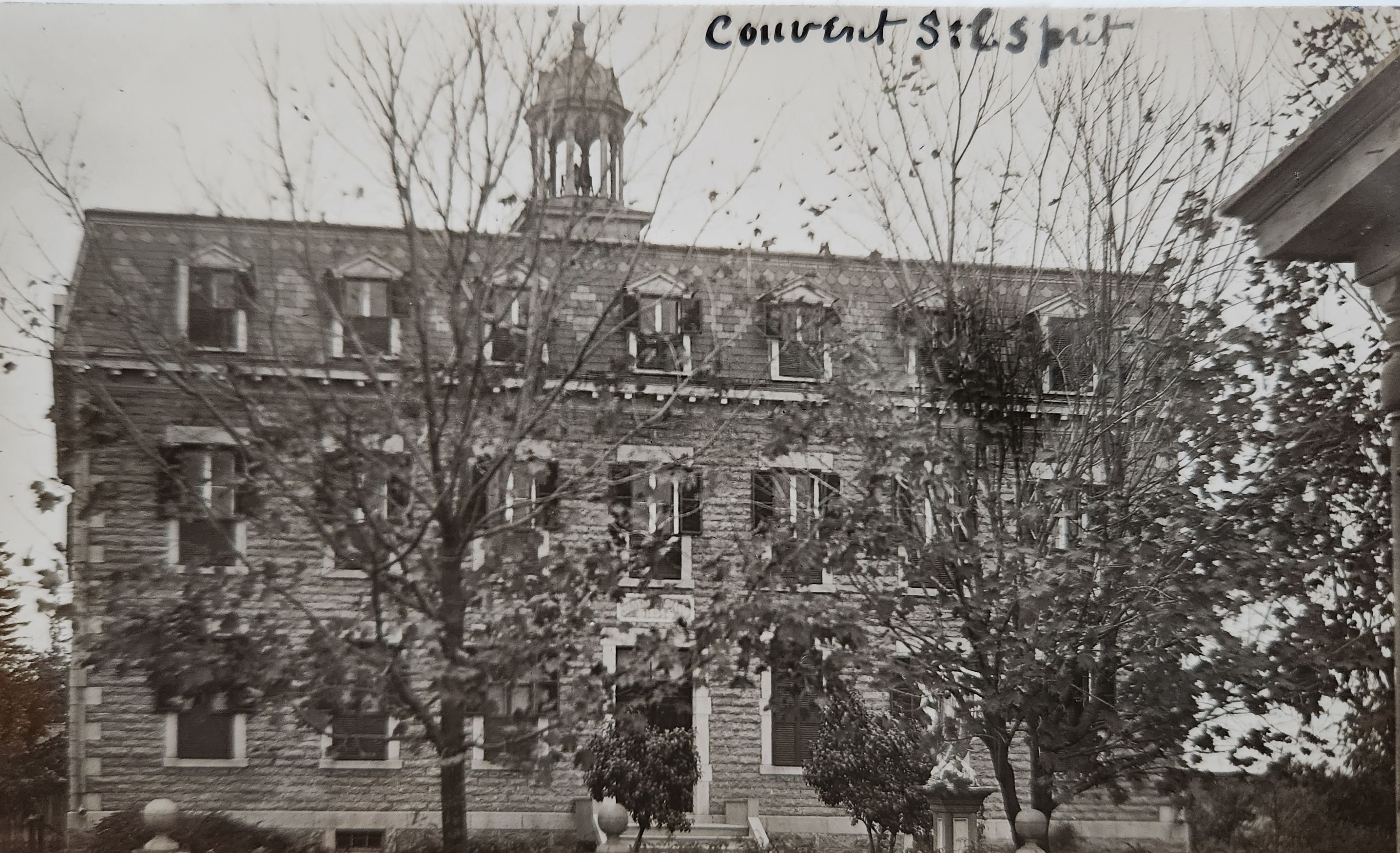

En ce qui a trait à la religion catholique, les gens de Saint-Esprit sont sensibles à leur foi chrétienne. L’exemple du premier couvent peut en témoigner. En 1873, Messire Michel Charron, prêtre, «… devient l’acquéreur d’une maison entourée d’un vaste terrain [152] » [153]. Messire Charron souhaite laisser le tout aux Sœurs de Sainte-Anne, car il juge que la paroisse a besoin de ce type d’institution pour les jeunes filles [154]. C’est donc en 1876, suite à une volonté dans son testament rédigé en 1875, que les Sœurs s’installent dans la maison [155]. Il s’agit d’une habitation en pierre «… à laquelle on a ajouté une annexe en bois, le tout […] recouvert d’un crépi-gris bleu… [156]». Le lendemain, quelques gens de la paroisse s’informent déjà auprès des Sœurs pour inscrire leur(s) fille(s) [157]. En plus de leur chapelle aménagée dans le comble de ladite maison [158], un jubé leur sera même destiné dans l’église en 1876 [159].

CAPSULE # 9

LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT À L’AUBE DU XXe SIÈCLE : UNE AGRICULTURE AMÉLIORÉE ET UNE ARCHITECTURE DIVERSIFIÉE (1881-1899)

En 1890, l’annuaire Lovell dit de Saint-Esprit que son village est prospère [160]. En effet, sa petite bourgade villageoise bourdonnait d’activités, les nombreuses maisons cossues situées dans le village en ont été des témoins, tant hier qu’aujourd’hui. Une cause de cela réside dans le fait que plusieurs personnes dans la paroisse ont trouvé plusieurs éléments positifs à la modernité. Toujours selon le Lovell, 1500 personnes habitent dans la paroisse [161], et dans le recensement de 1891, cette dernière comporte 285 maisons, dont 236 sont en bois, 27 en brique et 22 en pierre [162]. Dans cette capsule, deux thèmes ont été retenus. Le premier porte sur l’agriculture ainsi que son impact sur l’enrichissement de la paroisse, et le second est une conséquence de ce phénomène, soit l’enrichissement de l’architecture villageoise.

La situation de l’agriculture s’améliore

Alors que la situation agricole durant la période 1861 et 1881 est stable et les rendements suffisants, quelques éléments entre 1881 et 1899 ont modifié considérablement l’agriculture à Saint-Esprit, en voici quelques exemples. Depuis le 1er février 1851, la société d’agriculture du comté de Montcalm diffuse des connaissances et techniques modernes chez les cultivateurs [163]. Malgré tous ces efforts en éducation agricole, plusieurs habitants du comté ne sont pas vraiment à jour en cette matière vers 1880 [164]. Certes, plusieurs cultivateurs profitent et améliorent leur condition grâce aux nouveaux savoirs agricoles (ex. leurs cultures se diversifient [165]), mais il y en a d’autres qui continuent à cultiver selon de vieilles manières non-rentables. Un exemple de ces manières inefficaces sont « … les labours se [faisant] sans précaution et à la hâte […] [et qui] sont souvent mauvais [166] ». Finalement, les années 1890 voient se développer l’industrie laitière [167], laquelle prendra progressivement de plus en plus de place à Saint-Esprit (surtout au XXe siècle). Bref, les familles de cultivateurs ont, et ce depuis les débuts de la paroisse, contribuées à la prospérité, tant pour elles-mêmes que pour l’établissement d’une cellule villageoise importante. Le fait qu’elles aient besoin de services (magasins, docteur, notaire, services religieux, etc.) font qu’elles paient pour ceux-ci. De ce fait, les personnes offrant ces services s’enrichissent en plus de faire profiter toute la paroisse.

L’architecture villageoise à Saint-Esprit

Il n’y a pas que le secteur de l’agriculture qui connut un élan de modernité important. Il serait à propos de dresser un portrait de la riche diversité architecturale alors présente à Saint-Esprit entre 1881 et 1899. Il ne sera question ici que de l’architecture au village et de trois styles architecturaux.

En 1898, le journal La Patrie expose son avis quant à la situation du village de Saint-Esprit :

… la richesse et l’aisance de ses constructions […] [et] la disposition et la propreté de ses rues […] [font] que tout, ici, respire l’aisance et la tranquillité des campagnes riches.. (sic) [168]

Vers 1899, des bâtiments aux allures du style géorgien se retrouvent dans la partie sud du village. En 1898, la maison du Dr. Pierre-Julien Léonidas Bissonnette [169] (construite en 1871 [170]) et le magasin de Wilfrid Beaudoin [171] évoquent les particularités de ce style. Ces bâtiments à la mode anglaise possèdent un toit moyennement pentu; des corniches fastueuses ornées de corbeaux; une symétrie rigoureuse; deux étages; des grandes fenêtres, etc. Il faut savoir que le style géorgien en cette seconde moitié du XIXe siècle est quelque peu démodé et dilué dans le style victorien à la mode. Il n’est donc guère surprenant que le tambour d’entrée ornementé devant la maison du Dr. Bissonnette et les ornements sur la façade du magasin de Wilfrid Beaudoin soient des éléments victoriens. Le lecteur doit savoir que le mélange de ces styles se nomme éclectisme architectural. Quant aux bâtiments traditionnels québécois galbés, ils sont bien présents en 1881-1899. Le bureau de poste [172] et le magasin du marchand Aimé Riopelle [173] en témoignent. Par contre, le style qui mérite le plus d’attention entre 1881 et 1899 est sans contredit celui des bâtiments victoriens à toit mansardés, son essor à Saint-Esprit est fort important dans les années 1880. Deux exemples éloquents de ces bâtiments entre 1881 et 1901 sont l’auberge de Camille Vézina [174] et la maison du menuisier Onésime Brouillette [175]. L’architecture victorienne est donc bien présente à Saint-Esprit. Elle est visuellement et technologiquement associée à certains éléments, en voici quelques-uns. Depuis les années 1860 environ, deux matériaux de construction connaissent une démocratisation sans précédent dans l’architecture rurale lanaudoise. Le recouvrement des couvertures avec de la tôle à baguette est alors populaire durant la période 1881-1899. La brique est aussi un recouvrement mural extérieur fort prisé. En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie pendant la période, ceux-ci sont facilités par la modernisation des boutiques de menuisier (des machines activées par la force humaine sont en usage [176]). Cela fait en sorte que l’opulence des ornements victoriens sur ces maisons contribue à démontrer la richesse de son propriétaire. L’architecture à Saint-Esprit est donc entre 1881 et 1899 fort diversifiée et témoigne d’une activité économique bien rodée.

CAPSULE # 10

LES DEUX PREMIÈRES ÉGLISES DE LA PAROISSE DE SAINT-ESRIT : UN BREF APERÇU DE LEUR ARCHITECTURE (1ère : 1803[177] - c. 1902 et 2e : 1902-1931)

En ce début du XXe siècle, Saint-Esprit est un lieu important du comté de Montcalm. Ce qui démarque le plus cette paroisse est, comme il fut mentionné à maintes reprises dans les capsules précédentes, sa prospérité économique, sociale, professionnelle, marchande, agricole, religieuse, etc. Dans le présent texte, il sera question de l’architecture religieuse en extérieur des deux premières églises à Saint-Esprit. Deux époques seront retenues pour les présenter, la première concernera le début du XIXe siècle (1ère église) alors que l’autre s’intéressera au début du XXe siècle (2e église).

À la fin du XVIIIe siècle et début XIXe, la société canadienne française est encore bien attachée à la tradition architecturale de leur ancienne mère-patrie, soit la France. La personne ayant fait les plans de l’église de Saint-Esprit vers 1802 semble s’être s’inspiré des manières de construire développées au Régime français (1608-1760) [178]. En extérieur, les murs épais en pierre, les ouvertures en plein cintre, le fruit des murs, le plan en croix latine et la sobriété des ornements extérieurs sont des exemples éloquents. Elle a l’air à première vue d’une petite église de la première moitié du XVIIIe siècle, s’apparentant à l’ancienne de Lachenaie (1730-1888). Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses! Malgré cet aspect plus ancien, la modernité s’est invitée lors du traçage des plans vers 1802. Les portes latérales en façade, le clocher à deux lanternes et les dimensions plus spacieuses sont quelques exemples de l’évolution qui touche alors l’architecture religieuse traditionnelle québécoise [179]. 100 ans plus tard, l’église de Saint-Esprit perdra ce caractère nouveau, elle est jugée trop exiguë et en mauvaise condition [180].

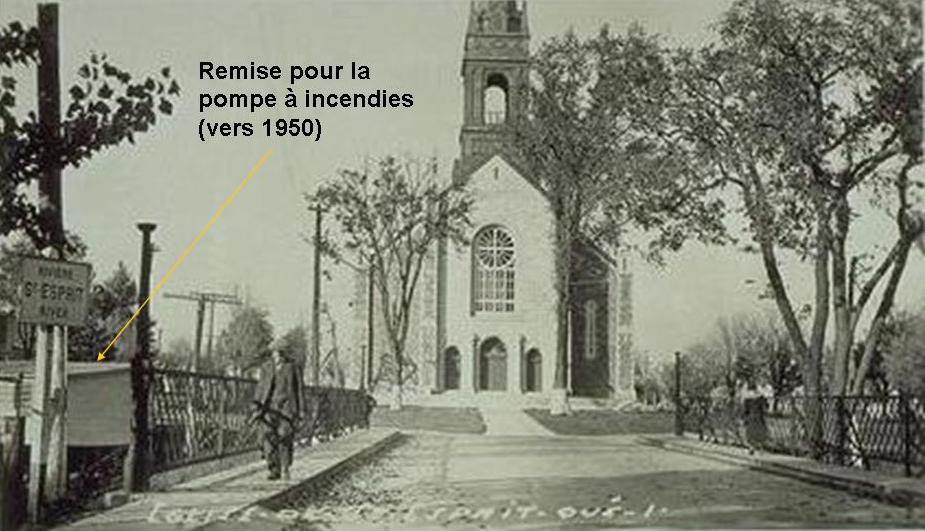

La première église de Saint-Esprit est détruite vers 1902. Plusieurs de ses pierres semblent avoir été insérées dans la maçonnerie du solage de sa remplaçante. La seconde église commence à être construite en 1902 et est un mélange éclectique des styles néo-roman et néo-gothique [181]. Alors que la situation économique précaire des gens du « Grand Saint-Esprit » en 1802 ne permettait pas d’importantes dépenses, la situation est fort différente en 1902. La paroisse veut alors un temple neuf qui les représente à la fois au plan économique et démographique. Les éléments de décor en extérieur peuvent montrer cette richesse, en voici quelques exemples; pinacles, lucarnes en œil de bœuf, niches, croix faitières, colonnes engagées, corniches et moulures élaborées, etc. Ses caractéristiques esthétiques lui ont permis d’être qualifiée comme une des plus belles églises du diocèse de Joliette [182]. Elle sera malheureusement anéantie le soir du samedi 9 mai 1931 par un incendie [183]. Le feu aurait soit pris naissance derrière le grand autel [184] ou dans la chaufferie de la cave [185]. Un bris mécanique de la pompe à incendie de Saint-Esprit a retardé l’opération d’arrosage des flammes, lesquelles ont alors pu évoluer rapidement vers l’avant de l’église [186]. Afin d’alerter la paroisse, certains hommes s’activent à sonner « …le tocsin… [187] », mettant en danger leur propre sécurité [188]. « Puis, les cloches se turent… [189] » peu de temps après car « … […] le feu s’[est] répandu dans la charpente du clocher [190] ». Ce dernier s’écroula « …quelques secondes plus tard… [191] ». Le lendemain matin, il ne reste que des ruines, soit des amas de pierre éparpillés par-ci et là, des tôles froissées ou encore des restes calcinés difficilement identifiables.

C’est ainsi que se conclut l’histoire brève de ces deux anciennes églises. Bien que la seconde ait été réduite à l’état de souvenirs à cause de l’incendie du samedi 9 mai 1931, elle a tout de même laissé à la postérité les dimensions de l’église actuelle. La troisième église fut reconstruite sur ses fondations, lesquelles gardent la trace de plus de 200 ans d’histoire d’architecture religieuse spiritoise.

CAPSULE # 11

LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 20e SIÈCLE : PETIT SURVOL HISTORIQUE DE QUELQUES ÉLÉMENTS (1900-1950)

Le secteur de l’agriculture en constante évolution

Au début du XXe siècle, les progrès en agriculture entamés dès le dernier quart du XIXe siècle ne s’essoufflent pas, bien au contraire. La spécialisation de certains cultivateurs dans le tabac dès 1875 [192] a contribué à instaurer La compagnie de tabac du comté de Montcalm, ouverte vers 1900 sur la rue principale [193]. L’industrie laitière continue elle aussi d’évoluer entre 1900 et 1950, « …la forte demande des produits laitiers incit[e] les cultivateurs à grossir leur troupeau [194] ». La beurrerie de la rue Saint-Louis, opérante depuis environ 1910 [195], témoigne de cet essor. La venue « …[d’]un nouveau type de commerce : la livraison du lait [196] », le fait également. De plus, l’apparition d’équipements modernes entre 1890 et 1910, comme l’écrémeuse, facilite la tâche des cultivateurs [197]. Cependant, tous ne peuvent se procurer ces biens dispendieux, ce qui peut amener les cultivateurs à tirer de moins bons profits sur la vente de leur lait [198]. La production céréalière est elle aussi en essor, mais la disparition d’une des industries les plus anciennes de la paroisse, soit les moulins à moudre, va gêner les cultivateurs au courant des années 1940 [199]. En effet, il n’y en a plus dans cette décennie, une meunerie coopérative est donc fondée en 1947 pour les remplacer [200] (aujourd’hui le C.A.G). Une autre production, soit la production porcine, se développe également [201]. Finalement, la vente des produits de l’érable [202] est aussi populaire qu’elle l’était au XIXe siècle [203]. Elle représente « …une source de revenus intéressante et complémentaire pour plusieurs cultivateurs [204] ». Bref, l’agriculture à Saint-Esprit est bien diversifiée.

La vie économique : Les artisans, commerçants et professionnels dans la paroisse

Les cinquante premières années du XXe siècle ont vu une pluralité de corps de métier dans la paroisse. Dans les artisans du secteur de la construction, il y a des charpentiers, des menuisiers, des ferblantiers et des « faiseurs » de chaux. D’autres artisans fabriquent des objets de la vie courante, comme les charrons, forgerons, tailleurs, ferblantiers, cordonniers, etc. Il y en a aussi dans le secteur alimentaire, comme les boulangers, bouchers, fabricants de biscuits [205], etc. Plusieurs commerces spécialisés sont aussi implantés en plus des magasins généraux. Il y a entre autres un entrepôt de poêles, un magasin de bonbons, un magasin de meuble, des salons de barbier, des restaurants, des épiceries, des postes à essence, des salons de coiffure, des magasins de vêtements et fourrures, des garages [206], etc. Comme au XIXe siècle, il y a toujours une panoplie de professionnels, notaires, docteurs [207]. Il y a aussi des dentistes, un nouveau type de profession qui apparaît à Saint-Esprit vers les années 1930 [208]. Pour conclure cette section sur la vie économique, il est bon de mentionner quelques industries importantes dans la paroisse. Le moulin Dufresne au cœur du village est un bon exemple. Il appartient encore en 1900 à cette famille, mais cela change en 1912 lorsqu’il est vendu à M. Avila Vézina [209]. Toutefois, c’est son fils Clodomir qui modernisera considérablement le vieux moulin de 1858 [210] vers 1925, l’année où il l’a acquis [211]. Ces transformations concernent entre autres l’ajout d’un étage, ce qui permet au moulin d’être à triple fonction, soit pour moudre, scier et travailler le bois (menuiserie) [212].

L’instruction des jeunes enfants

Au XXe siècle, la construction d’écoles au village sera importante. Il sera ici question de l’école du village construite vers 1900 [213]. D’origine mixte et dirigée par des institutrices, elle sera prise en charge par les Sœurs de Sainte-Anne en 1918 [214]. En 1940, l’instruction des jeunes garçons (cette école est alors réservée pour eux) est désormais entreprise par les Frères de Saint-Gabriel [215].

La troisième église de 1932-1933

L’église actuelle, qui est la troisième, succéda celle de 1902 incendiée le soir du 9 mai 1931 [216]. Le nouveau temple, conçu initialement par Zotique Trudel (décédé « …entre-temps… [217] ») et ensuite par Ludger Lemieux, fut construit par la Compagnie Paquet et Godbout de Saint-Hyacinthe. L’église est faite de ciment, et ce tant pour les murs que pour la toiture. La nouvelle église est en 1933 bien différente de l’ancienne, elle est plus « …austère… [218] » et « …ne fut décorée que dix-sept ans plus tard [219] ».

La paroisse de Saint-Esprit branchée : L’électrification dans la paroisse

Il faudra attendre les années 1910 avant de voir arriver le courant électrique dans le village de Saint-Esprit. Il est entre autres installé vers 1918 dans l’église [220]. Dès lors, les villageois bénéficieront progressivement de ce service. Malgré cela, plusieurs familles de cultivateur des rangs ont dû attendre encore quelques années avant d’être rattachées au réseau. Cependant, il y a certaines exceptions, une partie du rang Rivière Sud a déjà l’électricité avant 1945 [221]. L’Office de l’électrification rurale achèvera donc ce travail dès 1945, de sorte que 11 ans après la fin de la période à l’étude, soit « …en 1961, 97% des fermes québécoises disposent de l’électricité [222] ».

CAPSULE # 12

L’HISTOIRE DE SAINT-ESPRIT DE 1950 À AUJOURD’HUI : UNE RENCONTRE ENTRE LE PASSÉ ET LE PRÉSENT.

La période des années 1950 à aujourd’hui fut une fois de plus marquée par des transformations au niveau religieux, économique, de l’instruction des jeunes, de l’agriculture, etc. Il ne sera question dans cette dernière capsule que de ces quatre thèmes fréquemment évoqués dans les autres capsules. Il faut que le lecteur sache que cela ne représente qu’une infime partie de l’histoire consignée et orale [223] de cette époque.

Courte histoire de la religion catholique à Saint-Esprit depuis 1950 : Déclin ou adaptation?

La pratique de la religion et l’aspect des bâtiments religieux ont connu des changements depuis les années 1950. L’église fut décorée en 1950 par Maître Guido Nincheri [224], natif de Toscane en Italie [225]. Ce dernier a été « formé à la grande Académie des beaux-arts de la ville de Florence… [226] ». Lors du 150e anniversaire de Saint-Esprit en 1958, la place du religieux dans la vie communautaire est encore bien présente. Au final, malgré tous les changements qui ont ensuivi la Révolution tranquille québécoise, ou bien ceux du renouveau liturgique de 1965 [227], la religion catholique occupe toujours une place importante chez plusieurs Spiritois. Elle s’est adaptée à « …un monde en évolution […] avec des valeurs différentes [228] ».

Une vie économique bien ancrée à Saint-Esprit

La diversité des types de commerces et services offerts à Saint-Esprit continue de faire d’elle un pôle commercial depuis les années 1950. Par exemple, outre les magasins et commerces vus dans les précédentes capsules, il y a en 1958 des électriciens, des camionneurs, des garages, des boutiques de soudure, des vendeurs pour des compagnies, un réparateur de radios et télévisions [229], etc. Cependant, plusieurs de ces lieux commerciaux ou de services, surtout des magasins, ont fermé, et certains bâtiments ont même été convertis en logements résidentiels. La paroisse de Saint-Esprit n’est pas pour autant totalement dépourvue de ces lieux commerciaux aujourd’hui. Plusieurs entreprises de divers secteurs d’activités sont aujourd’hui présentes pour les résidents. Nombreuses d’entre elles répondent à des demandes actuelles de leur époque (ex. les produits agricoles du terroir). Les exemples sont abondants, et ces entreprises sont les témoins d’un dévouement de gens d’ici, mais aussi d’ailleurs.

L’agriculture modernisée, la fin d’une époque agricole dite « traditionnelle »[230]?

Comme il fut mentionné dans d’autres capsules, certains cultivateurs de la fin du XIXe et début XXe siècles ont spécialisé leur production agricole afin de tirer de meilleurs revenus. Ce processus de spécialisation s’accélère dès 1969 [231]. Ce « …nouveau phénomène… [232] » se fera progressivement aux quatre coins de la paroisse, et exigera entre autres des agriculteurs qu’ils aient des bâtiments répondant à leur(s) spécialisation(s) [233]. S’amorce alors à cette époque (depuis la fin des années 1960 environ) des transformations ou démolitions d’anciennes étables, la construction de bâtiments nouveaux, etc. L’architecture agricole extérieure traditionnelle se trouve de plus en plus changée. Par exemple, les revêtements de tôle supplantent les anciens recouvrements muraux de planches blanchies, « ocrées » rouges, ou bien « noires [234] »; les silos en ciment remplacent les silos de bois, etc. De plus, les proportions des bâtiments ne cessent de changer avec les années, certaines atteignent même aujourd’hui des largeurs et profondeurs immenses. Bref, le paysage agricole dit traditionnel se trouve changé depuis un petit peu plus d’un demi-siècle. Néanmoins, il y a des agriculteurs qui sont soucieux de préserver quelques éléments de leur patrimoine agricole ancien.