Les bâtiments religieux

L’ÉGLISE

1ere église

1ere église

Première église

Construite entre 1805 et 1809 selon les plans de Pierre Conefroy, la première église en forme de croix latine est de petite dimension et très modeste. Faite de pierres des champs grossièrement équarries, elle fut couverte d'une toiture de planches et surmontée d'un clocher en flèche. Cette petite église de pierre a vécu des sinistres majeurs au cours des années, dont un ouragan en 1841 qui fit basculer le clocher dans l’église, ainsi qu’un incendie à la fin du XIX siècle. Considérant la détérioration de son état et la difficulté à accueillir les paroissiens, en raison de l’augmentation de la population, la décision fut prise en 1901 de la démolir.

Deuxième église

La deuxième église est érigée en 1902. De style néo-gothique, dotée d’un clocher à double clocheton et d’un intérieur richement décoré, elle fut considérée comme le joyau et l’une des plus belles du diocèse de Joliette. Malheureusement, après seulement 29 ans d’existence, l’église fut rasée par un incendie le 9 mai 1931.

L'incendie

Le soir du 9 mai, quand les dernières personnes quittèrent l’église, rien d’anormal n’était visible. Vers 21h15, un voisin de l’église aperçu des lueurs orangées à travers les fenêtres. L’alerte fut rapidement lancée. Les prêtres et citoyens essayèrent de sauver les saintes espèces, mais la fumée étant très dense, ils durent rebrousser chemin. Comble de malheur, la pompe d’incendie s’enrailla et il fallut quinze minutes pour la redémarrer. Le feu s’était déjà répandu dans toute l’église. Les cloches sonnèrent sans arrêt, afin d’alerter les citoyens, jusqu’à ce que le clocher s’effondre. Le lendemain, les paroissiens n’avaient qu’une image désolante des ruines encore fumantes de leur église. Les messes suivantes furent données dans le 2e étage de l’auberge. Les dommages furent estimés à 200 000$. À l’époque, plusieurs journaux parlent de l’évènement. La Presse mentionne que le feu aurait été allumé par une main criminelle, car trois semaines auparavant, M. le Curé aurait reçu l’appel d’un inconnu qui lui aurait dit que « quelque chose allait arriver samedi soir ». Le curé fait alors surveiller l’église deux samedis consécutifs, mais comme rien ne s’était produit, aucun garde n’était présent le samedi fatidique suivant. Par la suite, M. le Curé démenti cette nouvelle de La Presse, ajoutant que tout aurait été inventé par le journal.

Troisième église

La construction de l’église actuelle débuta en 1931 et fut achevée en 1933. La décoration intérieure ne fut réalisée que dix-sept ans plus tard. Afin d’éviter de revivre la même situation que la 2e église, cette dernière fut construite entièrement de béton. Les toiles qui s’y trouvent sont l’œuvre du maître italien Guido Nincheri. Cet artiste a également décoré la maison Dufresne, appelée le château Dufresne, à Montréal. La sacristie fut reproduite identique à celle de la deuxième église.

Les presbytères : 81 Saint-Isidore

Trois presbytères furent construits à Saint-Esprit. Nécessaires à la venue d’un premier curé résidant, le curé Périneault, les colons entreprirent les travaux d’un premier presbytère à l’automne 1818. À cette époque, le travail au champ monopolisait énormément de temps, ce qui rallongea la durée des travaux qui ne se terminèrent qu’en 1819. Construit à la mode française, avec cheminée en pierres centrale, ladite bâtisse était en pierres des champs, recouverte d’un toit en bois. Très modeste et non adapté au climat québécois, elle ne résista pas longtemps aux intempéries, et soixante-sept ans plus tard, un nouveau presbytère était requis. Il n’existe malheureusement pas d’image de ce dernier. [i]

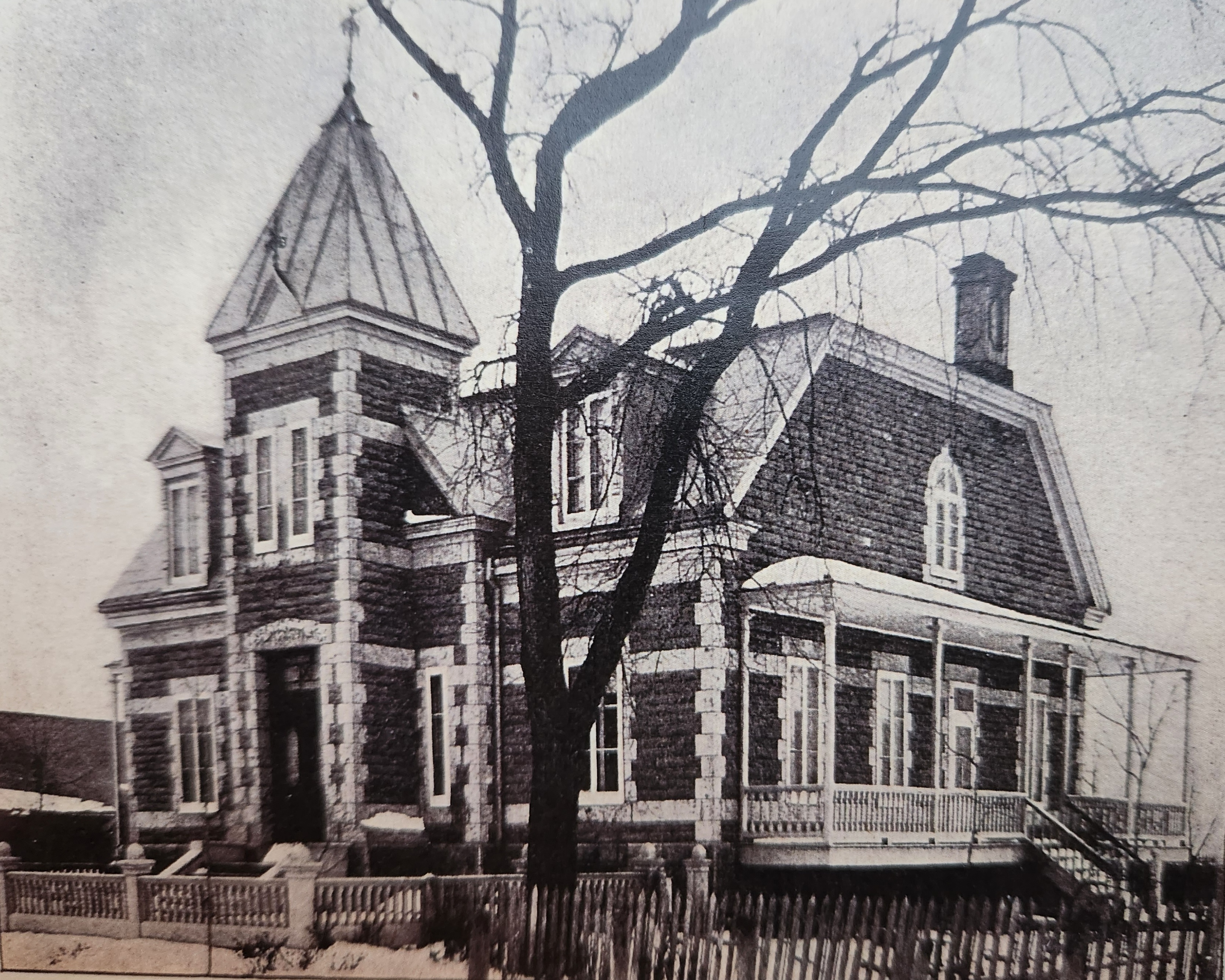

Le second, construit en 1886 fut sera fait de pierres de taille et richement décoré. Un magnifique jardin de fleur s’y trouvait autour d’une statue de la Sainte-Vierge.

Au cours des année 60, le presbytère nécessita d’importantes réparations. La fabrique prit alors la décision de le remplacer par un nouveau plus moderne qui fut construit en 1967. Durant les dernières années, c’est la caisse populaire Desjardins qui l’occupa. [ii]

LE CIMETÈRE, LE CHARNIER ET LES CROIX

Le cimetière original était situé près de la première église. En 1901, lors de la construction de la nouvelle église, le cimetière est déplacé sur des terrains avoisinants la rue Grégoire. La fabrique en profita pour construire le charnier actuel. Ce dernier possède un toit de tôle à la canadienne

Plusieurs croix ont été érigées dans les rangs de la municipalité et constituent un patrimoine précieux. De nature religieuses à l’origine, les croix de chemin sont aujourd’hui également un bien patrimonial qui apporte un cachet unique dans nos campagne québécoise et demeure le reflet de la foi de nos ancêtres. Elles sont un symbole qui souligne la forte appartenance religieuse du peuple québécois à une certaine époque. Certaines croix furent implantées pour assurer de bonnes récoltes, d’autres comme lieu de rassemblement et de prière. On peut classer les croix de chemin selon 3 modèles :

1) La croix de chemin simple : Poteau et traverse avec parfois des éléments décoratifs aux extrémités.

Face au 51 rang Rivière nord © Francine Vendette

2) La croix aux instruments de la passion : Sur la traverse on retrouve généralement des objets symboliques qui peuvent varier tels que la lance, l’éponge, le marteau, les clous, la couronne d’épines, etc.

St-Isidore et des Continuations © Francine Vendette

3) Le calvaire : représente le Christ en croix. Il est parfois surmonté d’un édicule. La Vierge et l’apôtre Jean se retrouvent à l’occasion au pied de la croix.

Cimetière © Francine Vendette

Statuts du Sacré-Cœur

Le culte au Sacré-Cœur, consacré en 1685, est devenu populaire à la fin du XIXe siècle. Parfois réduit à un simple cœur enflammé ou irradiant, le Sacré-Coeur est cependant plus souvent représenté sur la poitrine du Christ, qui lui est représenté en buste ou en plein pied. Il est souvent illustré avec les mains et les bras ouverts dans un signe d’accueil ou avec les mains sur la poitrine désignant son cœur.

© Francine Vendette

[i] BRISSON, Estelle. Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours. Joliette, Imprimerie Régionale Ltée, 1983, 382p. (Pages p. 133-136 consultées).

[ii] Brisson, Saint-Esprit : Étude historique de la paroisse de sa fondation à nos jours, p. 252.

ANCIEN COUVENT

Les sœurs de Sainte-Anne s’installent dans un premier couvent en 1876 dans la maison de Jean Baptiste Visinat. Cette maison de pierre de style français à toit raide, percée de lucarnes et traversée par une cheminée centrale, comporte une annexe en bois qui sert de salle de récréation. Un second couvent est construit en 1894. Ce bâtiment de trois étages est doté d’un toit français et d’un clocheton et sera utilisé par les sœurs jusqu’en 1970. Le couvent sera ensuite démoli en 1980 pour faire place à l’Office d’habitation de Saint-Esprit.

Contenu et texte © Pascal Rochon